Article publié le 30 août 2025.

Interview : HBM – Crédits photographiques : © A. Certain / Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris

Dans ce second volet parisien, Cristiano Ferraris, maître de conférences et responsable de la collection de minéralogie du Muséum National d’Histoire Naturelle, relie le passé royal aux défis d’aujourd’hui et plaide pour redonner aux jeunes le goût du savoir, avec cette conviction : comprendre les minéraux, c’est éclairer notre quotidien et préparer l’avenir.

Pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement à nos lecteurs et retracer les grandes étapes de votre parcours ?

Je m’appelle Cristiano Ferraris. Je suis maître de conférences en minéralogie au Muséum national d’Histoire naturelle à Paris, et depuis 2009 je suis responsable des collections de minéraux et de gemmes.

Mon parcours commence en 1990. J’avais d’abord tenté de devenir ingénieur : je rêvais d’avions et d’aérospatiale. Très vite, j’ai compris que ce n’était pas ma façon de voir le monde. À la maison, la science était très présente : mon père était professeur de cristallographie à l’Université de Turin, ma mère enseignait les sciences naturelles au lycée, dans notre Piémont (Italie). Je me suis donc tourné vers la géologie et me suis inscrit à l’Université de Turin.

En 1995, je termine mes études et s’en suit une courte parenthèse : je suis chargé de l’étanchéité du tunnel du Somport, celui qui relie la France et l’Espagne dans les Pyrénées. L’année suivante, je commence mon doctorat à Fribourg, en Suisse, que je termine en 1999. Ensuite, j’obtiens une bourse post-doctorale à Sienne, en Toscane, puis je pars quelques années à Singapour.

En 2004, on me parle d’un poste de maître de conférences au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. À l’époque, je découvre même ce que signifie “maître de conférences”… En octobre 2004, je réussis le concours et je prends mes fonctions en avril 2005. Après une année passée à ce poste, je repars à Singapour comme professeur invité, puis je reviens définitivement en janvier 2009, en plein chantier de rénovation de la Galerie de minéralogie et de géologie -là où nous nous trouvons aujourd’hui.

Sans rentrer dans les détails, mon parcours a aussi été ponctué d’expériences de terrain : missions sur des plateformes de forage et responsabilités de géologue dans certaines mines. Des travaux très ponctuels, certes, mais qui ont nourri mes connaissances, sur le terrain comme sur le plan scientifique.

Comment devient-on minéralogiste quand on part d’études de géologie ? En Italie, à l’époque, les deux premières années d’université étaient communes, puis on choisissait une spécialité. La mienne : les roches métamorphiques, et plus précisément les roches de haute pression. Le nord de l’Italie, notamment la Vallée d’Aoste dans sa partie basse -la zone des éclogites- en est un terrain idéal.

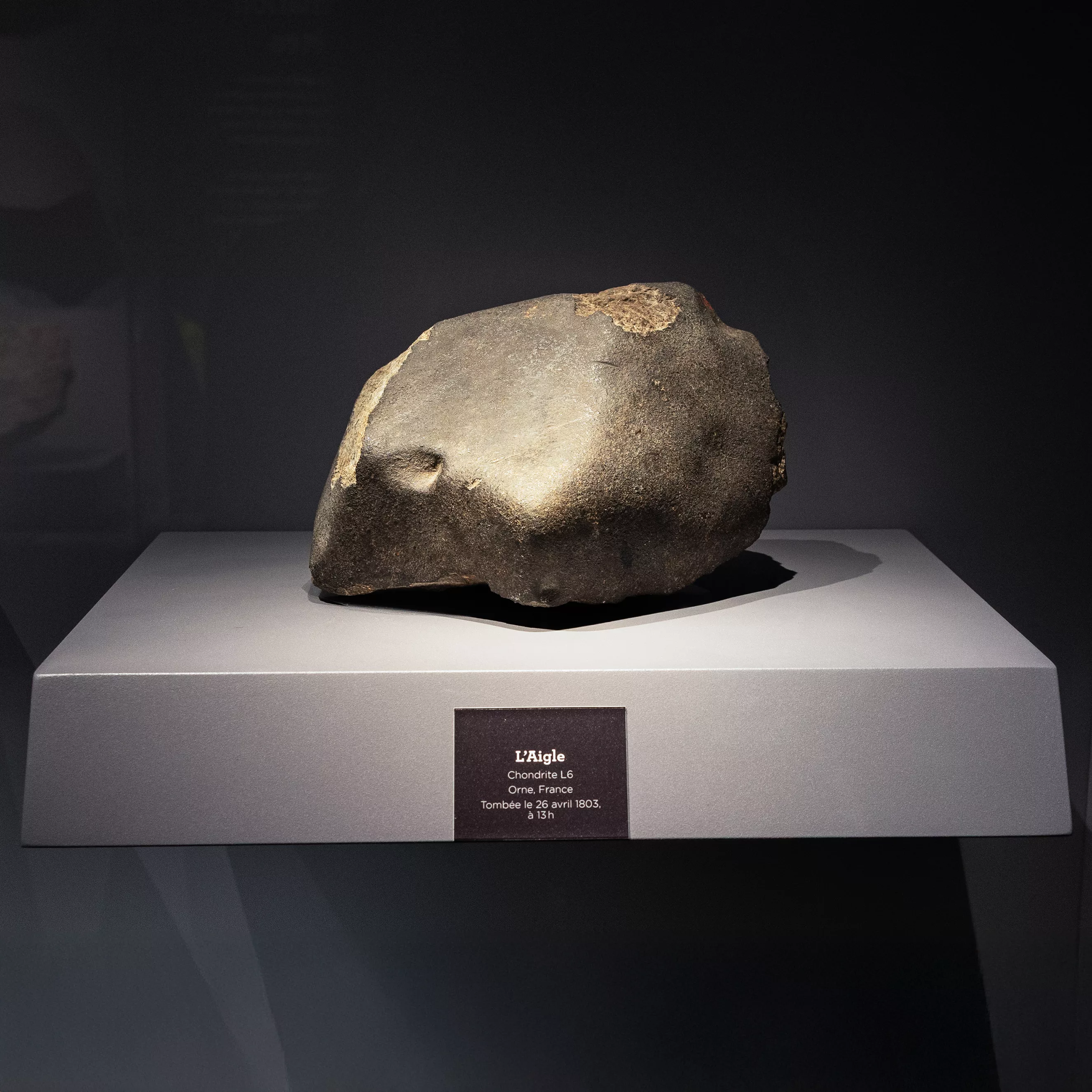

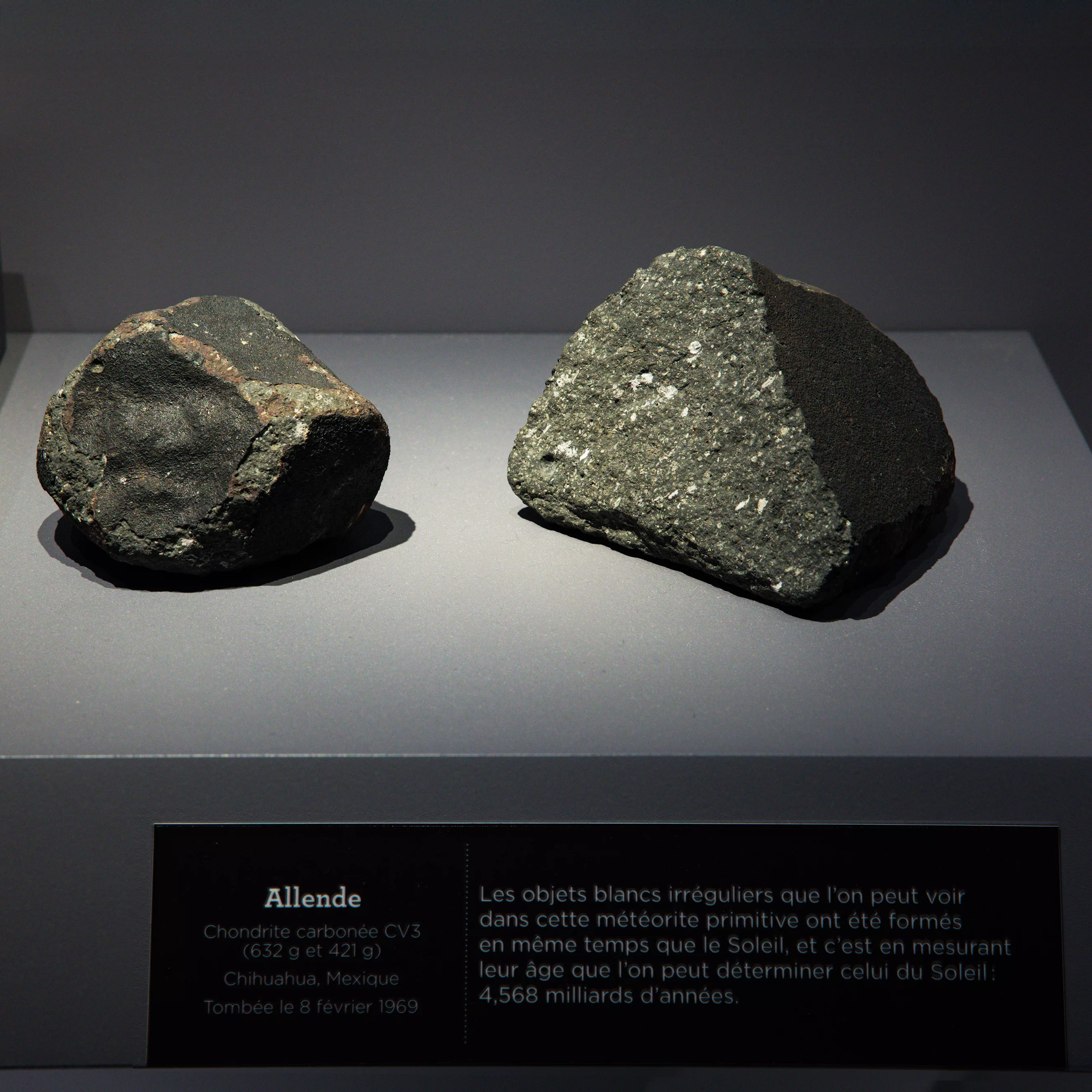

Mon doctorat, lui, n’avait plus grand-chose à voir avec le métamorphisme. Ma thèse portait sur les chondrites, en particulier les chondrites H, et la matière présolaire. À Fribourg, en Suisse, on n’obtenait pas sa thèse par concours mais après un entretien avec le futur directeur. Le professeur Marino Maggetti cherchait quelqu’un qui, en parallèle de ses recherches, puisse s’occuper des collections de l’Institut : minéralogie, un peu de pierres/gemmes taillées, et surtout de nombreux instruments et modèles cristallographiques anciens. C’est là que ma passion pour les collections et pour la minéralogie a vraiment commencé à bourgeonner.

Après Fribourg, direction Sienne, en Toscane -ville magnifique !- pour un post-doctorat. Ce post-doc m’a offert la chance de ma vie : intégrer une expédition du centre national de recherche scientifique (l’équivalent du CNRS français) et partir en Antarctique à la recherche de météorites.

Vous qualifiez l’Antarctique de “chance de votre vie”. Pouvez-vous raconter cette expédition et la suite de votre carrière ?

Bien sûr. Si je parle de “chance de ma vie”, c’est parce que l’Antarctique n’est pas un lieu de tourisme. À l’époque, on n’y mettait le pied qu’en tant que scientifique, intégré à une mission officielle. Les conditions y sont extrêmes : des températures de -60 °C à quelques degrés au-dessus de zéro, une météo qui peut basculer en quelques dizaines de minutes. Avant de partir, nous avons donc suivi une formation d’alpinisme de terrain : gestes de base, progression encordée, secours en crevasse… le B-A-BA pour ne pas faire d’erreur sur place.

Le voyage, lui, commence à Milan : Milan → Los Angeles, puis Los Angeles → Auckland. Ce dernier tronçon a été le pire vol de ma vie : en plein Pacifique, nous avons traversé des turbulences d’une violence incroyable. J’étais allongé tout au fond de l’avion en me disant que je ne reverrais plus personne… Finalement, Auckland, puis Christchurch, dans l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande -point de départ des missions vers la mer de Ross car il ne faut pas oublier que l’Antarctique est un continent qui est plus grand que l’Europe !-. On repart ensuite sur un avion militaire, mais seulement quand une fenêtre météo fiable s’ouvre : une fois passé le point de non-retour, impossible de rebrousser chemin. Après une semaine d’attente, nous voilà partis pour sept heures de vol et un atterrissage… sur la banquise.

« Nous étions prévenus : “ça glisse”. Mais après la formation, on se croit malin, on met le pied à terre… et on se retrouve étalé sur la glace, tout le monde rigole ! »

Depuis la base italienne Baia Terra Nova, nous gagnons en hélicoptère la zone de travail, plus au sud (du 66e au 72e parallèle), à environ 300 km de la base. Nous installons un campement sur un glacier, dans le secteur des Frontier Mountains, et nous y passons 59 jours en autonomie, à quadriller la zone. Chaque jour, à motoneige ou en hélico selon la distance, nous parcourons ce damier blanc. Sur la glace, une météorite se repère : une tache sombre, on s’arrête, on applique le protocole et on prélève.

Il faut préciser que la météorite retrouvée en Antarctique n’est généralement pas tombée là où on la ramasse. Le mécanisme d’accumulation est lié à la dynamique de la calotte : un corps céleste tombe, s’enchâsse dans la glace qui s’écoule du pôle vers les côtes. Lorsqu’un obstacle se dresse (chaîne de montagnes, relief), la glace remonte, contourne, puis, sous l’action du soleil qui réchauffe les parois rocheuses, fond légèrement en aval : ce qui était pris dans la masse réapparaît en surface. Ces “blue-ice fields” sont donc de véritables pièges à météorites. À la fin des 59 jours, nous rentrons avec 174 pièces pour une masse totale de 3,7 kg (essentiellement des chondrites, pas de martiennes cette fois, mais un très bel ensemble).

De retour à Sienne, je travaille avec plusieurs collègues spécialisés en microscopie électronique en transmission (M.E.T). À quoi sert la M.E.T ? À observer l’architecture cristalline presque à l’échelle de la maille élémentaire ; aujourd’hui, on descend à l’ordre de l’ångström (10⁻¹⁰ m), la taille d’un atome, et l’on peut même lire des contrastes liés à l’état électronique des atomes dans un minéral, voir s’il s’agit de Fe3+ ou de Fe2+ !

Un jour, un Australien, Tim White, vient donner une conférence. Il travaille à Singapour et me glisse qu’il cherche un spécialiste pour son groupe. Singapour, pour moi, c’était alors “une grosse patate” de 40 km par 25 km sur un planisphère… Il me dit : “Donne-moi tes conditions.” Mon salaire de l’époque était de 900 €, je tente le triple en pensant exagérer ; il accepte aussitôt. Et me voilà parti pour la Nanyang Technological University.

À Singapour, je reste dans l’orbite cristallographie-minéralogie, mais sur des objets synthétiques cette fois : des matériaux conçus pour dépolluer l’eau, des pistes vers des supraconducteurs, et surtout des biomatériaux pour favoriser la recalcification osseuse après fracture. Le corps humain n’est pas que de l’eau et du carbone : il a un squelette, des mâchoires, des dents, tout un monde minéral. Et ce monde repose en grande partie sur une grande famille de phosphates : les apatites. C’est là que commence ma « lubie» pour les phosphates. Mes collègues chimistes synthétisent, et moi j’observe les structures : que produit la synthèse, comment cela s’organise, à quoi cela peut servir.

Il faut comprendre que Singapour est une république fondée sur l’investissement : tout doit, à terme, être monétisable. Toute la recherche est orientée vers la valorisation et les brevets. Côté scientifique, c’est passionnant, les moyens sont presque illimités, ce qui tranche avec la « vieille Europe », comme je le mesurerai à mon retour.

À un(e) jeune curieux(se) qui se questionne sur son avenir : comment lui donner le goût des sciences de la Terre et des matériaux ?

Depuis 2009, j’accueille chaque année entre 6 et 10 stagiaires, le plus souvent des élèves de troisième ; cette année, pour la première fois, j’ai même eu des élèves de seconde. À chacun, je dis une chose simple : au départ, il faut la curiosité. Et la curiosité, ça se cultive -comme une amitié ou un amour. La cultiver, c’est être attiré par quelque chose et, surtout, se demander pourquoi cette chose existe et à quoi elle sert.

Je parle ici des sciences naturelles. En science, rien n’existe “pour rien”. En minéralogie, la première grande question est donc : pourquoi tous ces minéraux existent-ils ? On n’y répond pas en quatre lignes de Wikipédia. Il faut aimer, comprendre, et accepter qu’en science on reste étudiant toute sa vie. Le scientifique “coûte” à la société : il ne fabrique pas toujours quelque chose de vendable, les brevets relevant davantage de l’ingénierie. Et je le dis sans détour aux jeunes : faire de la science ne rend pas riche. Ce n’est pas le message le plus séduisant, j’en conviens, mais il faut en être conscient.

« On ne choisit pas ce métier pour devenir riche ; on le choisit pour apporter des réponses à des questions. Et pour y parvenir, il faut l’appui de l’État comme des acteurs privés. »

Mon rôle, avec les jeunes, c’est d’allumer la curiosité, de l’aiguiser. Au début d’un stage, les deux premiers jours, ils sont souvent muets ; puis les questions arrivent et, soudain, la petite étincelle : « Ah, alors c’est ça ! » Ce moment est magique. À partir de là, on peut discuter. La science, ce n’est pas partir d’une réponse et chercher la question. La science, c’est partir d’un problème et essayer d’y répondre. L’histoire nous a montré où mène l’inverse.

Il faut aussi écouter les jeunes. Beaucoup ont, malgré eux, une vision tronquée de la science : à l’école, on fait parfois trop peu de théorie. On “fait de la glace avec de l’eau”, mais on n’explique pas le pourquoi. Résultat : tout devient empirique. Si l’on corrige ces biais et qu’on donne des clés, un autre monde s’ouvre à eux.

Très concrètement, il y a mille portes d’entrée. On peut collectionner des minéraux pour leur beauté, c’est légitime. Mais connaître l’histoire et les raisons scientifiques de ce qui brille dans la vitrine, c’est encore mieux : cela permet de le raconter, de le transmettre. Et puis il y a des voies d’études : géologie, géochimie, ingénierie des matériaux… Les chemins sont nombreux.

Dernier point, essentiel aujourd’hui : l’écran. La génération Z boit l’information sans filtre via le téléphone. Il faut apprendre à filtrer, c’est-à-dire à se poser des questions. Si on y parvient, on a un vrai potentiel de jeunes scientifiques, qu’ils deviennent minéralogistes, chimistes, physiciens, mathématiciens ou ingénieurs.

Une anecdote pour finir : à Sainte-Marie-aux-Mines, l’an dernier, j’ai revu un ancien stagiaire de troisième, venu quatre ans plus tôt. J’espère que sa passion tiendra. Avec un peu de chance, avant ma retraite, je le verrai peut-être travailler ici, au Muséum. Ce serait un bel accomplissement.

« S’il n’y a pas de minéraux, il n’y a pas de vie » : du smartphone à la société, en quoi les minéraux structurent-ils notre quotidien et pourquoi les collections comptent-elles ?

Je l’ai dit ailleurs et je le pense profondément : s’il n’y a pas de minéraux, il n’y a pas de vie et encore moins de monde moderne. Sous forme solide ou dissoute -notamment dans l’eau- le Minéral est la trame de fond de tout ce qui existe.

Pourquoi faut-il que le minéral, avec un M majuscule, soit connu ? Et à quoi servent des collections de minéralogie comme celle du Muséum ? Parce que, dans le quotidien le plus banal, presque chacun de nos gestes mobilise du minéral.

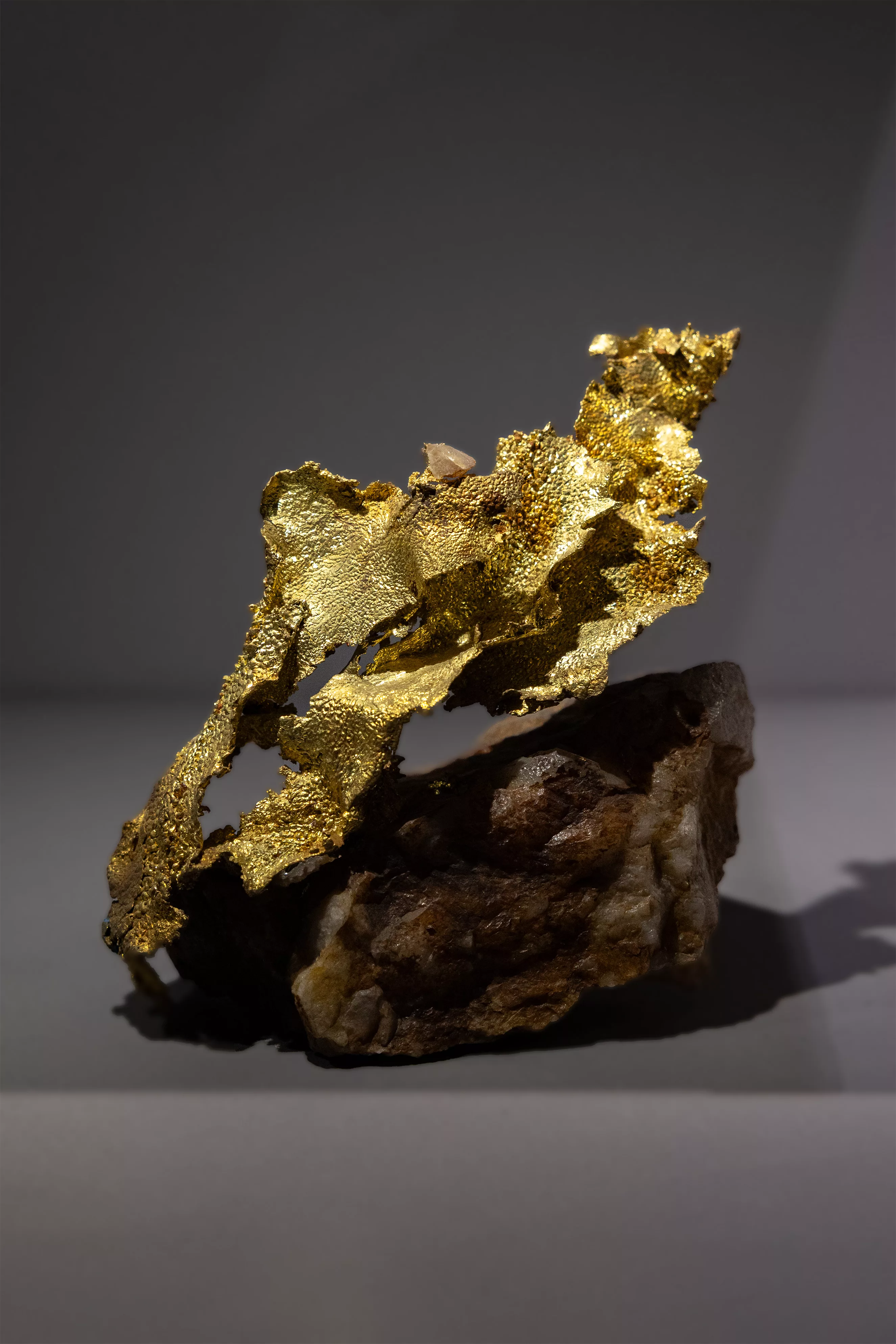

Un smartphone, c’est une petite collection portative : or, cuivre, silicium, terres rares… au moins une vingtaine d’éléments chimiques rassemblés dans la paume de la main, tous issus de l’extraction minière. Même logique pour les puces, les circuits intégrés, les supraconducteurs, les batteries, la voiture électrique, l’électroménager, les verres de vos lunettes. Retirez le plastique -lui-même dérivé d’une ressource minérale, les hydrocarbures- et il ne reste que du minéral. Quant au monde végétal, il prospère parce que les racines puisent des éléments… dans le minéral. Sans lui, rien ne tient.

Cette matière première structure aussi l’histoire et la géopolitique. Une part considérable des tensions contemporaines s’explique par l’accès aux ressources : en Afrique, autour du « coltan » (colombite et tantalite) ; en Asie, où les terres rares, dont la Chine est un grand exportateur, irriguent la technologie mondiale. On peut chercher toutes sortes de justifications ; au fond, on parle presque toujours de matières premières.

D’où l’importance des collections publiques. Non, nos tiroirs ne sont pas un grenier oublié : ce sont des mémoires. J’aime l’image d’un système binaire : tiroir vide, zéro ; tiroir plein, un. Les vitrines montrent l’esthétique, mais la science se nourrit aussi de ce qui n’est pas « spectaculaire ». Chaque spécimen porte un savoir accumulé par des générations de chercheurs, et beaucoup d’entre eux sont désormais irremplaçables : l’affleurement a disparu, la colline a été nivelée, une route passe à l’emplacement du gisement. Conserver, documenter, mettre à disposition : c’est indispensable pour comprendre et, ensuite, exploiter avec discernement. L’éthique se discute ; la réalité pratique, elle, ne fait pas de doute.

Partout en Europe, on mesure aujourd’hui le coût de notre dépendance. On reparle de prospection géochimique, de réouverture de carrières et de mines, parce que la matière première achetée ailleurs devient trop chère. Chercher, extraire, traiter, rendre utilisable : toute la chaîne doit exister. Or, du début des années 1980 jusqu’à très récemment, cette chaîne s’est délitée en France ; la minéralogie, en tant que filière, a été quasiment anéantie. Les collections, elles, ont tenu bon. Elles donnent des points de repère, elles permettent de repartir sur du solide.

C’est pour cela que la Galerie de minéralogie a un rôle cardinal : elle relie le geste le plus banal (un appel, une photo, un trajet) à ses fondations minérales ; elle rappelle d’où vient notre savoir-faire et pourquoi il faut le préserver. Sans minéraux, pas de technologie. Sans mémoire, pas d’avenir.

Comment est née et comment s’est enrichie la collection de minéralogie du Muséum National d’Histoire Naturelle ?

Si je dois fixer un point de départ, je donne la date du 8 juillet 1626. Sous Louis XIII, on fonde ici le Jardin des plantes médicinales et son Droguier du Roi. À l’époque, un « droguier » réunit des matières organiques et inorganiques -donc des plantes et des minéraux- au service de la pharmacopée. On prête alors à certaines espèces minérales des vertus de guérison ou de traitement : c’est le premier noyau de nos collections.

Le Droguier du Roi traverse le règne de Louis XIII, puis celui de Louis XIV (qui meurt en 1715). À sa mort, son successeur souhaite alléger Versailles : une partie des collections (par exemple des coupes et vases de pierre) est transférée ici, au futur Jardin des Plantes. En 1729, l’ensemble devient le Jardin royal des plantes de Paris : c’est l’entrée dans une période faste qui culmine avec Buffon, intendant du Jardin. Buffon met de l’ordre, structure et enrichit : grâce à ses réseaux diplomatiques, arrivent des pièces prestigieuses : des cadeaux de Christian VII de Danemark, de la tsarine de Russie, du roi de Pologne… C’est aussi l’époque de la grande table florentine et des deux autres tables dites La Perle et La Pomme-grenade, réalisées aux Gobelins.

On peut dire que l’art et les sciences reviennent au premier plan, l’alchimie bascule vers une chimie encore naissante. J’aime citer ce que, vers 1689, Guy-Crescent Fagon premier médecin du roi Louis XIV écrivait dans une note manuscrite « le quartz morion n’est peut-être pas si utile contre les rhumatismes, mais taillé il devient objet d’art ». Aujourd’hui cela amuse, mais pour l’époque c’est une bascule : on passe d’un usage « médicinal » à une appréciation esthétique. Dans le même esprit, on mâchait du kaolin pour blanchir les dents… en les polissant au point de les abîmer ;

« on croyait aussi que le mercure prolongeait la vie … »

1793 est une date clé : naissance officielle du Muséum national d’Histoire naturelle. Chaque domaine obtient sa chaire : botanique, minéralogie, géologie, oiseaux, etc. Côté minéralogie, la chaire est tenue par une lignée de grands savants : Daubenton, Dolomieu, Haüy, puis, plus tard, A. Lacroix (1893–1937), J. Orcel, J. Fabriès, et, M. Guiraud jusqu’à la disparition des laboratoires ; mais l’élan est donné.

De 1626 à aujourd’hui, l’enrichissement suit deux grands canaux. D’abord, les collections royales et d’État : après la phase « pharmacopée », arrivent très vite des objets de collection de la Couronne. Ensuite, et c’est central, les donations. Des savants collectionneurs, érudits, visionnaires lèguent leurs ensembles au Muséum : au début du XIXᵉ siècle, la collection Weiss (cet Autrichien était alors l’un des plus grands collectionneurs au monde) ; plus tard, Gillet de Laumont avec plus de 2 500 échantillons ; et tant d’autres donateurs, « petits » et grands. À l’époque moderne, l’exemple du colonel Louis Vésignié est emblématique : une part va au Muséum, à la Sorbonne et à l’École des Mines ; puis le Muséum acquiert le reste. Aujourd’hui, nous conservons plus de 20 000 spécimens issus de sa collection.

Pourquoi ces dons comptent-ils autant ? Parce que, dans le contexte contemporain (budgets publics resserrés, priorités mouvantes), la capacité d’acquisition est devenue minime. Les donations permettent à la fois d’enrichir les expositions et d’alimenter la recherche (les fameux « tiroirs » qui, comme un cerveau, n’ont de sens que pleins). Elles préservent aussi des provenances aujourd’hui disparues. Autrement dit, c’est une mémoire matérielle irremplaçable.

En France, le cadre fiscal du mécénat est favorable : on peut défiscaliser un don pécuniaire, et même cibler son usage (« je soutiens tel corpus, telle acquisition »). Cela bouge lentement, mais ça bouge. Et ailleurs, on voit une dynamique très forte : dans les pays du Golfe, des musées naissent chaque année. Certes, il y a des moyens, mais surtout une prise de conscience : transmettre aux générations futures l’histoire de leur société et les fondements scientifiques de leur développement (ressources, exploitations, techniques). La France peut et doit accélérer.

Dernière chose, essentielle : le Muséum est une institution nationale. Tout ce qui entre ici appartient au peuple français. Notre rôle est de gérer le passé, servir le présent, et transmettre au futur. Les donations ne sont pas seulement des gestes de générosité : ce sont des actes de souveraineté culturelle.

Dans le Golfe, aux États-Unis et en Chine, l’essor des musées d’histoire naturelle est souvent porté par les secteurs miniers et des hydrocarbures. Le MNHN a, lui, bénéficié d’un mécénat majeur d’Elf-Total. Concrètement, qu’a permis ce partenariat ? Et, en 2025 et au-delà, à quoi ressemblerait un mécénat « vertueux » avec un grand groupe français ?

Le sujet est complexe, parce qu’il épouse des périodes et des générations qui n’ont pas la même vision. Le mécénat Elf–Total démarre en 1983, dans l’après-crise pétrolière des années 70. À ce moment-là, les compagnies pétrolières ont des moyens et une approche culturelle différente d’aujourd’hui. Grâce à l’habileté de mes prédécesseurs, ce partenariat s’installe et court jusqu’en 2011. Bilan : environ 1 700 pièces majeures entrent dans la collection.

Après 2011, le contexte change : accidents, pollutions, pression sociétale… Les compagnies réorientent leurs soutiens vers un mécénat plus écologique.

Un retour immédiat à un grand mécène unique ? Je n’y crois pas, pas tout de suite. Mais l’évolution est si rapide qu’il faut rester prudent : l’adolescent de 15 ans aujourd’hui fera peut-être, dans dix ans, un métier qui n’existe pas encore.

Pourquoi, à mon sens, ces industries reviendront tôt ou tard vers des institutions comme la nôtre ? Pour une raison très simple : nous conservons la mémoire. Les anciennes mines, anciennes carrières, les lithothèques de référence. Les échantillons qui documentent les gisements d’hier sont ici. Or, pour imaginer de nouveaux types de gisements, comprendre des chaînes d’approvisionnement et sécuriser des matières stratégiques, cette matière est indispensable.

J’ouvre une parenthèse personnelle : je ne crois pas à l’électrique tel qu’il est pensé aujourd’hui. Produire l’électricité, l’accumuler, gérer des batteries à la fin de vie souvent mal recyclables… tout cela peut s’avérer plus polluant que certaines filières fossiles, sauf à repenser profondément la production et les usages. C’est un avis exclusivement personnel, mais il explique pourquoi je pense que l’industrie aura besoin de savoirs minéralogiques robustes, stockés dans des collections publiques.

Concrètement, à court terme, je parie plutôt sur des soutiens ciblés, « petits » à l’échelle d’une major, mais déterminants pour nous, portés par une conscience globale. Et il faut le dire clairement : un mécénat utile ne finance pas que l’achat de pièces. Il finance la conservation (matériel, locaux, conditions), la documentation (photographie, bases de données), la numérisation, la médiation, et surtout des bras: des CDD, des techniciens, des documentalistes. Mettre « tout sur Internet » ? Très bien. Mais cela exige des personnes et du temps.

En résumé, l’héritage Elf-Total nous a permis d’acquérir des spécimens majeurs à grande échelle. L’avenir immédiat passera sans doute par des partenariats pluriels, au service d’un triptyque simple : acquérir quand c’est pertinent, conserver et étudier, partager. C’est ainsi qu’une collection nationale reste vivante et utile à la société.

Si vous aviez une « baguette magique », à quoi ressemblerait l’exposition idéale ?

Si j’avais la baguette magique, je construirais une exposition en trois temps : le beau, l’utile et la responsabilité.

Le beau, d’abord : raconter quatre siècles de collections par les merveilles que la Terre nous offre. Mettre en vitrine ces pièces esthétiques, c’est rappeler d’où vient notre regard, notre goût, notre histoire.

Vient ensuite l’utile : montrer que les minéraux des vitrines sont les mêmes que ceux, plus petits, invisibles parfois même, qui font tourner le monde moderne. Faire sentir au visiteur que ce qu’il manipule au quotidien et ce qu’il contemple au musée sont reliés par un fil direct : s’il n’y a pas l’un, il n’y a pas l’autre.

Troisième volet, la responsabilité : retracer l’évolution des pratiques d’extraction. Dans l’Antiquité comme au Néolithique, on a commis ce que nous appellerions aujourd’hui des catastrophes écologiques : pensez à la déforestation pour obtenir le charbon nécessaire à la réduction du fer. L’Europe, jusqu’au VIIIe siècle après J.-C., a connu de vastes zones presque sans forêt ; les rares forêts «primaires» subsistantes se trouvent encore un peu en Pologne.

Aujourd’hui, nous apprenons de nos erreurs. Une carrière reste un trou, certes, mais la gestion moderne prévoit la remise en état des sites, le traitement et la réinjection des eaux. Premier principe de la physique : à chaque action, une réaction -on ne s’y soustrait pas, mais on peut agir avec conscience.

Et j’aimerais terminer ce parcours par nos gestes : la surconsommation. Pourquoi quatre téléphones quand un suffit ? Trois voitures… Chaque choix a une conséquence. Au sortir de l’exposition, on comprend que : il y a le beau, il y a le nécessaire, et le nécessaire a un coût. Que peut-on faire, chacun à son échelle, pour limiter ce coût ?

« Je ne vis pas au pays des bisounours : sans volonté politique, pas de baguette magique. »

Je suis déjà heureux qu’un petit espace, très réduit, de la galerie de minéralogie et géologie ait retrouvé sa vocation d’origine : montrer des minéraux. À l’origine, c’était bien plus large : tout l’univers des sciences de la Terre. De 1841 à 1898, la paléontologie était ici avant de rejoindre la galerie dédiée, au fond du Jardin. Ce lieu doit redevenir un cocon vivant de connaissances, pas une belle salle figée.

Les collections, ici, vivent : chaque année, nous envoyons en moyenne 150 à 200 prélèvements à des scientifiques aux quatre coins du monde. Depuis que je suis là, huit nouvelles espèces minérales ont été décrites à partir des collections du Muséum ; de nombreux articles sont nés d’échantillons conservés ici. La minéralogie est, après l’entomologie et la botanique, la troisième discipline la plus prolifique en nouvelles espèces : 10 à 15 par mois en moyenne. Et dans neuf cas sur dix, ces espèces sont découvertes en étudiant des échantillons de collections (parfois des météorites) elles aussi conservées dans les musées. Voilà pourquoi ce patrimoine n’est pas un passé sous vitrine : c’est un laboratoire pour le présent et pour demain.

Quelle place occupe le bénévolat au Muséum aujourd’hui ?

Heureusement qu’il y a les bénévoles. Ici, à la Minéralogie, nous en comptons 14. Sans eux, un « dinosaure » comme le Muséum serait en grande difficulté au quotidien.

Le tableau, pourtant, n’est pas simple. Dans 95 % des cas, ce sont des personnes à la retraite : le renouvellement générationnel est faible, même si quelques jeunes nous rejoignent. Et trop souvent, leur travail n’est pas assez reconnu, ce qui décourage et pousse certains à arrêter.

Heureusement, les liens humains sont solides. Mais si je dois résumer : le bénévolat est indispensable et fait partie de la vie courante du Muséum, ici comme ailleurs ; il mérite mieux en considération et en soutien matériel, ne serait-ce que pour attirer et garder la prochaine génération.

Y a-t-il une personnalité que vous aimeriez voir interviewée dans le cadre de cette série ? Et si vous pouviez lui poser une question, quelle serait-elle ?

N’importe quel grand responsable politique.

Je lui poserais, en vérité, une seule question déclinée en plusieurs “pourquoi” :

Pourquoi faut-il attendre l’accident pour se réveiller ?

Pourquoi faut-il qu’un bâtiment s’effondre pour décider, enfin, de le restaurer ?

Pourquoi faut-il perdre quelque chose pour en mesurer l’importance ?

Et surtout : pourquoi la Culture -avec un C majuscule- n’a-t-elle plus de place centrale dans notre société ?

Dans le contexte français actuel, vaut-il mieux compter sur la puissance publique ou sur la société civile pour faire avancer la culture ?

Toutes les grandes civilisations, et ce qu’elles ont laissé, se fondent sur la culture, c’est-à-dire la connaissance. Je constate pourtant qu’aujourd’hui, certaines logiques publiques et médiatiques n’encouragent pas toujours le temps long, la nuance, la réflexion, la transmission. L’abondance d’informations inégales, conjuguée à l’affaissement de l’exigence scolaire et du goût de l’effort, créent un bruit qui finit par affaiblir la culture générale et la capacité à penser librement. À Paris, « ville lumière », on le perçoit au quotidien : la conversation commune s’appauvrit, le goût de l’effort intellectuel recule dramatiquement.

Dans une situation idéale, si la classe politique prenait enfin la mesure du problème et voulait vraiment le résoudre, il faudrait une ou deux générations pour reconstruire le socle, donc l’école. C’est à l’école que se joue d’abord l’instruction, puis que l’on s’ouvre à la culture. Avec instruction + culture, le nombre d’idées utiles augmente et, par simple loi des grands nombres, la probabilité que certaines émergent et s’appliquent réellement aussi. C’est la base.

Sans cela, je vois mal comment on règlera quoi que ce soit sans réforme profonde à la racine. À long terme, difficile aussi de prédire l’équilibre entre « niches » très argentées et secteurs moins dotés. Nous sommes presque 9 milliards sur cette planète ;

« l’enjeu est de transformer 9 milliards de personnes en 9 milliards de cerveaux qui pensent. Investir là-dessus est essentiel. »

De là mon biais : miser d’abord sur les institutions publiques, lieux de mémoire et de transmission. Si l’on réussit ce pari, les dépenses futures baisseront, la création des richesses sera plus diversifiée, les résultats plus tangibles.

Je ne me fais pas d’illusions : il faut composer avec le réel, ses lourdeurs et ses réunions où rien n’est décidé… sinon la date de la prochaine réunion. Mais malgré la frustration, je continue à mettre toute mon énergie pour que la collection vive, que la science qu’elle permet avance, et que les résultats soient disponibles au plus grand nombre. Pour cela, il faut des moyens -publics, privés, dons, mécénat, bénévolat- et je continuerai à les chercher sous toutes les formes dont nous avons parlé.

Concrètement, que peut-on faire pour redonner le goût des minéraux aux jeunes ?

Donner (ou redonner) le goût des minéraux aux jeunes tient, pour moi, à deux leviers très concrets : rendre l’accès matériel possible, puis éveiller l’envie. D’abord, l’accès. Avec Terre Minérale, vous faites déjà beaucoup en ouvrant l’échange ; c’est essentiel, car ce monde qu’on imagine “élitiste, petit, fermé” ne l’est pas. Le vrai obstacle, bien souvent, est prosaïque : le coût. Prenez un jeune parisien qui veut venir à Sainte-Marie-aux-Mines : train, logement, repas… et, s’il le peut, un petit budget pour repartir avec quelques spécimens. Trois jours et l’on frôle 1 000 €. Combien peuvent se l’offrir ? Presque aucun. La solution, si j’ose dire “simpliste”, serait de faire vivre le local. Réduire les frais de logistique, c’est permettre aux jeunes d’acheter un échantillon à prix juste.

« Une petite chose peut devenir une grande passion. »

Et vous savez comme moi qu’une passion chez un jeune se diffuse vite dans son groupe : “Il a trouvé ça… Moi aussi, je le veux !”. À cela s’ajoute un prolongement évident : le numérique. Il ouvre sur le second levier : susciter l’intérêt quand il n’existe pas encore.

Les réseaux sociaux sont puissants : l’interaction cerveau–écran est réelle. Mettons à disposition des formats simples, réguliers : discussions, “minéralogie pour les nuls”, petites capsules pédagogiques. Tout cela est faisable. Il faut aussi “aller taper à toutes les portes” : proposer aux collèges et lycées une séance d’une heure par semaine, créer des rendez-vous récurrents. Le bouche-à-oreille fera le reste. Sans stimulation, rien n’advient ; mais dès qu’un contenu parle à quelqu’un, la propagation peut être fulgurante : en quelques jours, des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de vues. C’est, je crois, l’esprit de votre démarche : ouvrir au plus grand nombre grâce aux outils d’aujourd’hui.

La société civile a ici un rôle décisif. Les grandes institutions ou grandes corporations n’ont pas vocation à tout gérer ; les choses vivent par le tissu local : un club, une école, un parent bénévole, un collectionneur qui donne une heure pour expliquer un cristal à un enfant. C’est cela qui construit la culture de demain. Il existe d’ailleurs, au sein du Muséum, de beaux dispositifs participatifs ; je pense notamment à l’Herbier via “Recolnat” où le public contribue à la classification et à l’organisation des collections via un interface web. Cela fonctionne, parce qu’il y a une équipe suffisante qui peut dédier du personnel au suivi. À la Minéralogie, nous sommes une petite équipe : on ne peut pas tout faire, mais si vous me demandez “Tu participerais ?”, évidemment oui.