Article publié le 25 juin 2025.

Interview : HBM – Crédits photographiques : © A. Certain / Musée de Minéralogie Mines Paris – PSL

Lieu souvent méconnu des parisiens, le musée de minéralogie de l’Ecole des Mines de Paris fait partie de ces lieux multiséculaires qui ont façonné la France moderne. À une époque où l’on prend conscience que la mondialisation heureuse relève de l’utopie, un musée pensé par et pour les ingénieurs, et non comme seul lieu d’exposition, constitue un atout essentiel au service de la création et du développement des avancées techniques et technologiques de demain. Avec Éloïse Gaillou, découvrez ce lieu historique, tourné vers l’avenir.

Pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement à nos lecteurs ?

Je suis Éloïse Gaillou, directrice et conservatrice du musée de minéralogie de l’École des Mines de Paris. J’ai rejoint l’École en 2015 et en dirige le musée depuis 2024.

Ce qui m’intéresse avant tout, c’est la nature et tout ce qui s’en approche, par définition. Je viens d’un tout petit village, perdu au fin fond de nulle part. Là-bas, mis à part quelques balades, il n’y avait pas grand-chose à faire … si ce n’est observer ce que j’avais sous les pieds. Et justement, sous mes pieds, il y avait des fossiles. C’est comme ça que ma première passion est née. Je vivais sur des terrains jurassiques, vestiges d’une ancienne mer. J’y cherchais des fossiles marins provenant des grandes profondeurs. C’est ce qui m’a peu à peu amenée à m’intéresser aux roches.

Mes parents m’emmenaient aussi souvent en montagne. Dans les Alpes, avant mes dix ans, j’ai découvert l’univers fascinant des cristalliers. Il y avait ces petites boutiques près des sentiers… Je crois que c’est à ce moment-là que ma curiosité pour les minéraux s’est vraiment éveillée.

Et puis, il y a eu ma première collection, commencée grâce au National Geographic. Chaque mois, je recevais une petite boîte contenant un minéral, accompagné d’une fiche descriptive avec son nom et ses principales caractéristiques. C’était simple, mais passionnant.

À l’époque, je ne savais pas du tout qu’il existait des études dans ce domaine. Ce qui me passionnait, c’étaient les sciences au sens large : les mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre. J’adorais ça.

Votre parcours universitaire vous a amenée jusqu’ici, pouvez-vous nous en parler plus précisément ?

À l’origine, je m’orientais plutôt vers des études en lien avec les animaux. Puis, en visitant la faculté des sciences de Nantes, j’ai découvert le département de géologie. J’ignorais totalement qu’il existait des gens dont le travail consistait à étudier les cailloux ! Par curiosité, je me suis rendue aux portes ouvertes, où les géologues nous ont accueillis à bras ouverts, heureux de partager leur passion. Dans une grande université comme Nantes, peu d’étudiants choisissent cette voie. Ils nous ont fait visiter les laboratoires, présenté leurs travaux, leurs expérimentations… C’était fascinant. C’est là que j’ai su que je voulais m’engager dans ce parcours.

Initialement, je pensais suivre un ou deux ans d’études. Mais à l’université, j’ai découvert une large palette de cours : géologie classique, minéralogie, géologie métamorphique… et aussi la gemmologie, l’étude des gemmes. Ces deux derniers domaines m’ont immédiatement séduite. Je me suis donc naturellement spécialisée dans cette voie. L’envie de poursuivre s’est imposée. Une fois la licence obtenue, le master m’a semblé être la suite logique. J’aimais autant les sujets de recherche que le travail de terrain : il y avait une dimension concrète, une volonté de mieux comprendre des matériaux géologiques encore méconnus.

Lorsque la spécialité que je visais (la pétrologie) a cessé d’être proposée à Nantes, j’ai poursuivi en Master 2 à Clermont-Ferrand au Laboratoire Magmas et Volcans. Là, je me suis spécialisée en pétrologie, avec un accent sur la magmatologie et la géochimie. Jusque-là, mes travaux avaient surtout porté sur le métamorphisme, avec une touche de géochimie. Mon mémoire de recherche a porté sur les saphirs du Massif Central, formés en contexte magmatique : un bon moyen de conserver ce lien entre géologie et gemmologie.

Par la suite, j’ai obtenu une bourse régionale pour faire une thèse à l’université de Nantes pour étudier les opales, leur mode de formation et leur structure intime. Après huit années de formation au total, j’ai terminé mon parcours avec une thèse en poche, ainsi qu’un Diplôme d’Université de Gemmmologie (DUG). À l’issue de ce parcours universitaire, j’ai commencé à postuler, notamment pour des post-docs. Très vite, des collègues m’ont conseillée de tenter l’expérience à l’étranger notamment aux États-Unis, un passage presque obligé dans le monde de la recherche. Cela permet de progresser en anglais, mais surtout de découvrir d’autres manières de travailler, d’autres approches scientifiques.

Grâce à des présentations que j’avais faites dans des conférences internationales, j’avais noué plusieurs contacts. Il faut dire que des géologues ayant une spécialité en gemmologie et en analyses non destructives étaient rares à l’époque ! L’un de ces contacts s’est concrétisé avec Jeff Post de la Smithsonian Institution : nous avions échangé un sujet de recherche passionnant autour des diamants de couleurs, spécifiquement les très rares diamants roses et bleus. C’était un sujet encore peu étudié puisque peu d’universités ont de tels échantillons rares (et chers !), et les musées n’avaient pas forcément les savoirs et / ou les méthodes d’analyses permettant de les analyser.

Je suis donc partie aux États-Unis, au National Museum of Natural History de la Smithsonian Institution, pour entamer une étude sur ces diamants de couleur, principalement les bleus et les roses, des collections du célèbre musée. Je devais y rester un an. Finalement, l’année s’est prolongée : un an est devenu deux, puis un nouveau projet de recherche est né. Il y avait encore tant à explorer… J’ai d’abord travaillé sur le diamant rose, avant de me concentrer sur le diamant bleu. Le lieu me plaisait, le musée aussi. Et c’est là que j’ai véritablement découvert l’univers muséal, que je ne connaissais pas du tout. Jusqu’alors, j’avais évolué dans un cadre strictement universitaire. Tout ce qui touchait aux collections, que ce soit leur gestion, leur mise en valeur, leur présentation au public, m’était encore inconnue. C’est à ce moment-là que je me suis dit : « En fait, j’aimerais vraiment travailler dans un musée. » Ce qui me plaisait, c’était cette combinaison unique : la collection, la recherche, la médiation, les expositions… Et aussi les liens avec les collectionneurs, les autres conservateurs. Cet équilibre entre rigueur scientifique et transmission m’a tout simplement conquise.

Mais un post-doc, par définition, reste un contrat à durée déterminée. À un moment, il faut bien trouver un « vrai » poste. J’ai donc commencé à postuler en France, notamment sur des postes de jeunes chercheurs. Mais mes candidatures n’ont pas été retenues. Il faut dire que mes travaux mêlaient géologie et gemmologie, avec des techniques peu utilisées dans la géologie académique à l’époque.

J’ai donc peu à peu mis cette piste de côté, jusqu’au jour où un poste s’est présenté aux États-Unis, en 2011 : celui de conservateur associé dans un musée. Lorsque j’ai présenté mes recherches, mon profil a suscité un réel intérêt.

« J’avais une expérience concrète en musée, je travaillais sur des gemmes et des minéraux, avec des méthodes d’analyse non destructives, ce qui correspondait parfaitement aux attentes d’une institution muséale. »

Ce poste au musée d’histoire naturelle de Los Angeles était passionnant. Même si, je dois l’avouer, la ville ne me convenait pas du tout. En revanche, le musée m’a beaucoup marquée, notamment par l’approche qu’il proposait, très différente de celle de la Smithsonian.

À la Smithsonian, tout était très structuré. Il y avait des départements bien distincts : les expositions (« Exhibits ») étaient gérées par des équipes dédiées, sans lien direct avec les conservateurs. Le département « Éducation » gérait les programmes pour enfants. Puis venaient les équipes scientifiques et celles en charge de la conservation. Chacun avait un rôle bien défini, les échanges étaient limités. À Los Angeles, le fonctionnement était beaucoup plus souple. Le musée était plus petit, et les conservateurs en minéralogie avaient la main sur l’ensemble du parcours : accès aux collections, aux objets, aux instruments scientifiques, mais aussi à la scénographie. Si un spécimen ne convenait pas, on pouvait le remplacer. Nous rédigions nous-mêmes les textes de médiation et concevions les expositions temporaires.

C’était passionnant. Et c’est là que j’ai su, avec certitude : c’est ce que je voulais faire.

Un jour, un poste s’est ouvert en France, à l’École des Mines de Paris. Ce sont des collègues qui m’ont alertée de l’ouverture d’un poste de conservateur adjoint. On m’avait aussi indiqué que le conservateur en chef et également directeur du musée, partirait prochainement à la retraite, ce qui laissait entrevoir une évolution possible après une période de prise de fonction.

Ce poste correspondait en tous points à mes attentes. Il permettait un accès direct à une collection d’exception : une collection historique, prestigieuse, reconnue internationalement. Il offrait aussi la possibilité de contribuer à l’exposition permanente, de concevoir des expositions temporaires, de participer à toutes les missions d’un musée. Et je gardais l’espoir de continuer un peu la recherche.

C’est ainsi que je suis arrivée ici. En 2015, j’ai pris mes fonctions de conservatrice adjointe. Puis, progressivement, j’ai assumé le rôle de conservatrice. Et lorsque le directeur du musée a pris sa retraite, un appel à candidature a été lancé. J’ai postulé et été nommée en 2024.

« Conserver, protéger, étudier, collecter, expliquer et exposer : c’est ce qui définit un musée. »

L’École des Mines de Paris figure parmi les premières grandes écoles fondées pour former les cadres techniques et militaires des grands corps de l’État. Comment expliquez-vous qu’elle abrite l’une des plus belles collections de minéralogie au monde ?

Il faut savoir qu’à l’origine, les collections de minéraux n’étaient pas spécifiques à l’École des Mines. Presque toutes les universités scientifiques et grandes écoles, possédaient leurs propres collections, destinées principalement à l’enseignement.

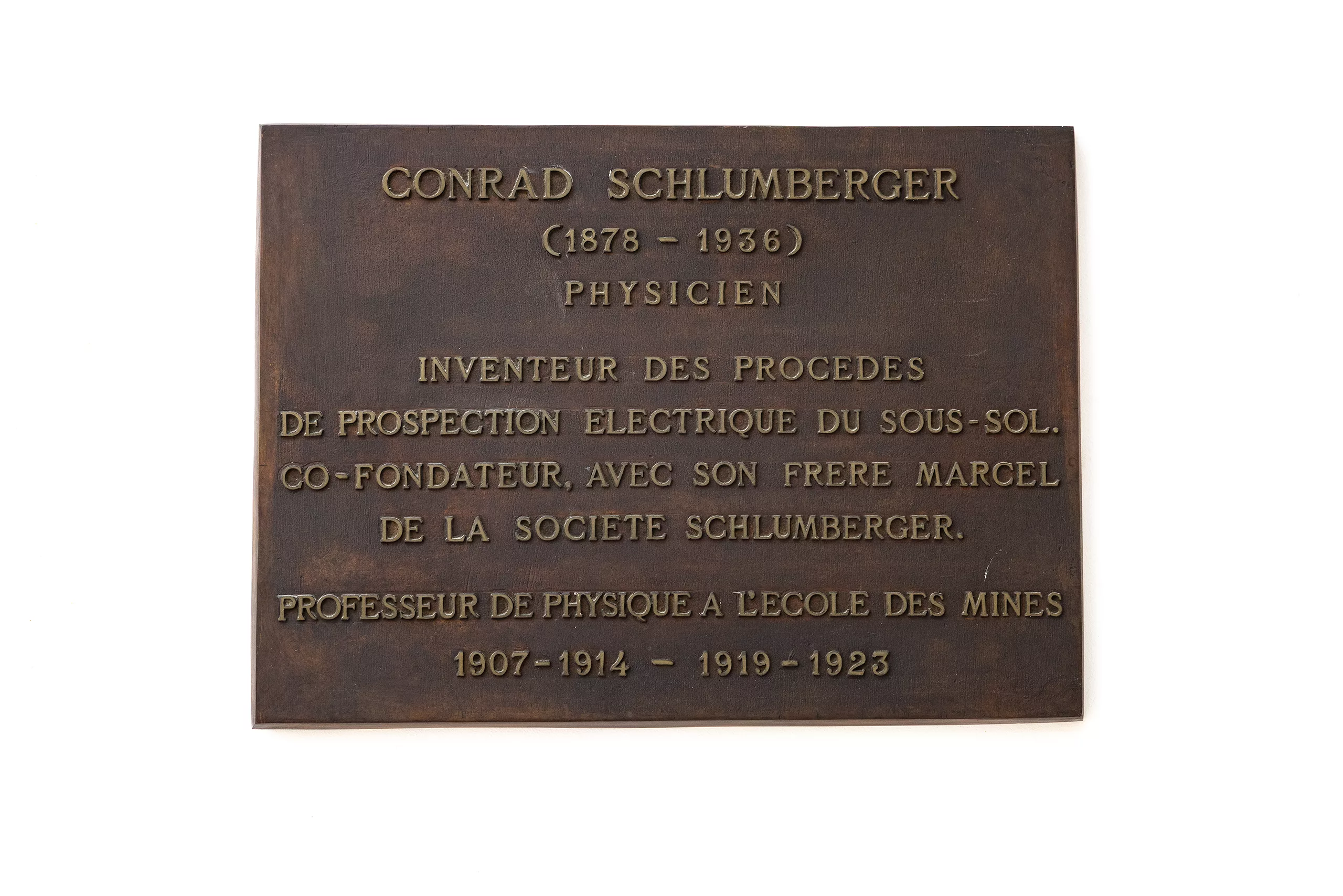

Mais l’École des Mines de Paris occupe une place un peu à part. Fondée en 1783, elle avait pour objectif de former des ingénieurs miniers capables d’identifier et d’exploiter les ressources naturelles du sous-sol. Le tout premier directeur de l’École Balthazar-George Sage, choisi par le roi Louis XVI, avait d’ailleurs été sélectionné parce qu’il possédait déjà sa propre collection d’échantillons minéraux et enseignait la minéralogie.

Lors de la Révolution française, de nombreux remaniements ont été effectués, un nouveau directeur nommé, et une collection officielle créée. Le Comité de Salut Public décrète de créer une véritable collection dont le but serait de faire l’inventaire exhaustif de la Terre, classé par ordre des localités, de la France mais également du monde.

Chaque spécimen devait être classé par localité d’origine, de façon méthodique. C’est ainsi qu’est né ce qu’on appelait à l’époque le Cabinet des Mines, dont la mission était triple : conserver, préserver et montrer. Son premier conservateur dès 1794, n’est personne d’autre que l’abbé René-Just Haüy.

Dès sa création, ce cabinet -aujourd’hui le musée de minéralogie- avait une mission publique. Il était ouvert deux après-midi par semaine, afin de permettre au grand public de découvrir les richesses de la nature. Une approche déjà muséale, bien avant l’heure.

Aujourd’hui encore, cette mission perdure. Conserver, protéger, étudier, expliquer et exposer : c’est ce qui définit un musée. Contrairement à une galerie, un musée possède une collection permanente, documentée, étudiée, partagée. C’est pour cela que nous tenons à le rappeler : nous sommes bel et bien un musée, avec une collection permanente, une exposition permanente, et une continuité historique qui remonte à la fin du XVIIIe siècle.

Même si l’École des Mines de Paris ne forme plus aujourd’hui d’ingénieurs miniers, la collection, elle, conserve toute sa valeur. Conçue dès l’origine comme un inventaire raisonné de la nature, elle mérite d’être conservée, transmise et rendue accessible au plus grand nombre. Son nom officiel le rappelle d’ailleurs : Collection de l’École nationale supérieure des mines de Paris (ENSMP).

Quelles différences majeures percevez-vous entre l’approche muséale en France et celle aux États-Unis ?

Il y a plusieurs éléments à considérer lorsqu’on compare les approches muséales entre la France et les États-Unis. Bien sûr, il y a des différences entre les pays, mais la nature des institutions joue aussi un rôle déterminant.

La Smithsonian Institution à Washington et le musée d’histoire naturelle de Los Angeles sont deux établissements majeurs, aux collections remarquables. Pourtant, au sein d’un même pays, les pratiques varient beaucoup selon l’organisation interne des départements. À Los Angeles, par exemple, dans le département de minéralogie, nous avions encore la main sur les expositions,ce qui n’était pas nécessairement le cas ailleurs dans le musée. Autrement dit, le degré d’autonomie accordé à un service dépend moins du pays que de la structure propre à chaque institution.

Un autre point marquant, ce sont les relations entre conservateurs, collectionneurs et marchands, bien différentes de celles que l’on observe en France. Aux États-Unis, ces liens sont naturels, les conservateurs sont beaucoup plus proches du marché. Même les conservateurs de musées modestes se déplacent sur les salons minéralogiques.

Et cela ne concerne pas que les conservateurs. On croise aussi des scientifiques, des chercheurs, des géologues. Certains viennent pour le plaisir, d’autres pour acheter des échantillons utiles à leurs travaux, voire constituer une petite collection personnelle. Cette circulation entre monde académique et marché est naturelle.

En France, cet échange entre le monde académique et le marché est beaucoup plus rare. Il m’est souvent arrivé de conseiller à des chercheurs de se rendre dans un salon pour trouver un spécimen à quelques euros plutôt que de solliciter un prêt d’échantillon patrimonial que nous ne pouvons céder. Cette méconnaissance traduit un cloisonnement plus général entre la recherche, les collections et le marché, tant culturel qu’institutionnel.

Ce cloisonnement a aussi un impact sur le mécénat. Aux États-Unis, la relation directe entre musées et collectionneurs favorise les dons et soutiens financiers. Le mécénat y est non seulement plus courant, mais aussi plus valorisé. La défiscalisation y est bien plus incitative (jusqu’à 100 %), contre 60 à 66 % en France, selon les cas.

Mais au-delà de la fiscalité, c’est surtout une question de rapport à la visibilité. Aux États-Unis, les donateurs aiment que leur nom soit associé à une vitrine, à une salle, à un objet. C’est une manière d’exister dans l’espace culturel et scientifique, d’assumer pleinement son soutien. En France, c’est souvent l’inverse. Les collectionneurs préfèrent rester discrets, ne pas exposer leurs objets, ne pas faire figurer leur nom. Le don ou le prêt restent confidentiels, presque anonymes. Cette réserve s’étend aussi aux relations entre collectionneurs et conservateurs, qui évoluent rarement dans les mêmes cercles.

Outre-Atlantique, les conservateurs sont davantage exposés : présents dans les médias, en contact direct avec le public, ils incarnent aussi leur musée. Cette ouverture se retrouve dans la manière dont les collections privées sont valorisées. Lors de grands salons comme Tucson, les collectionneurs montent eux-mêmes leurs vitrines, participent à des concours, et sont fiers d’être reconnus. Il existe même des prix pour récompenser les plus belles présentations.

En France, ce type d’initiative reste très marginal. On voit peu, voire pas du tout, de collectionneurs privés exposer publiquement leurs pièces dans un cadre compétitif. Aux États-Unis, cette mise en lumière est pleinement assumée. C’est même l’une des forces du TGMS, le Main Show de Tucson : ces vitrines, conçues par les collectionneurs pour le grand public, sont au cœur de l’événement. Elles sont pensées pour être vues, admirées… et célébrées.

Vous évoquiez à l’instant certaines différences culturelles autour du mécénat. Concrètement, quel rôle joue ce type de soutien pour votre institution ?

Si l’on remonte à l’origine de la collection, en 1794, l’objectif était clair : établir un inventaire des ressources naturelles disponibles, en France mais aussi à l’échelle mondiale. Problème : on partait de zéro. Il a donc fallu commencer par acheter des collections déjà constituées comme celles de scientifiques, d’enseignants, de professeurs, pour poser les premières bases.

En parallèle, des missions de terrain ont été confiées aux enseignants de l’École des Mines, envoyés directement sur place pour collecter des échantillons. Et surtout, il ne faut pas oublier que l’École formait alors des ingénieurs miniers, appelés à travailler aux quatre coins du monde. À cette époque, intégrer l’École impliquait une obligation de « retour » : une fois diplômé, l’ingénieur devait contribuer à la vie de l’institution, notamment en enrichissant ses collections. Cela pouvait passer par des dons de spécimens provenant des mines où il exerçait, ou par des mises en relation permettant à l’École d’acheter directement auprès des producteurs.

Ce lien fort entre les anciens élèves et leur école a permis à la collection de croître rapidement. Après les premiers achats, elle s’est surtout développée grâce à ce que l’on pourrait appeler un mécénat scientifique et matériel, nourri par un profond attachement à la formation reçue.

Avec le temps, cette dynamique s’est ouverte. Autrefois réservée aux anciens élèves, cette forme de contribution est aujourd’hui accessible à tous. Chacun peut participer à l’enrichissement du musée, que ce soit par un don minéralogique ou financier. C’est une manière, pour ceux qui ne sont pas passés par l’École, d’y inscrire leur nom.

Mais les choses ont évolué. Aujourd’hui, les mines exploitées en France sont quasiment inexistantes. Et l’École des Mines de Paris ne forme plus d’ingénieurs miniers depuis plusieurs décennies. Ce rôle est désormais davantage porté par l’École des Mines de Nancy, qui a conservé une spécialité minière.

À Paris, les ingénieurs formés sont devenus des profils généralistes, spécialisés en gestion, en stratégie industrielle ou en transition énergétique. Leur lien avec l’extraction minière directe s’est estompé. Ils ne conçoivent plus de mines, ne les exploitent plus. En revanche, ils jouent un rôle croissant dans l’analyse des enjeux environnementaux, géopolitiques et industriels liés à l’extraction et l’utilisation des matières premières. Leur action s’inscrit désormais plus en aval : dans la transformation des ressources, la maîtrise des chaînes de valeur, ou encore l’évaluation des impacts.

Ce glissement du terrain vers l’analyse globale reflète l’évolution même de l’École : de la mine vers l’industrie, de l’extraction vers la compréhension des enjeux contemporains.

De quelle manière ces grands enjeux se reflètent-ils dans les projets aujourd’hui ?

L’École des Mines de Paris occupe encore aujourd’hui une position singulière : c’est l’un des rares lieux où le lien entre matière première et industrie finale est aussi clairement établi. Qu’il s’agisse de grands groupes, de start-ups ou d’acteurs des technologies émergentes, l’École reste au cœur des problématiques liées à la transformation des ressources naturelles.

Ce rôle s’illustre notamment dans les savoir-faire que l’Ecole cherche à faire renaître. Je pense, par exemple, à une exposition récente que nous avons consacrée aux cristaux synthétiques. Ces cristaux, indispensables dans les technologies de pointe (lasers, téléphonie, aéronautique) étaient autrefois produits en France. Mais au fil du temps, leur fabrication a été progressivement délocalisée, notamment vers la Russie. Aujourd’hui, l’enjeu est clair : relocaliser cette production et redévelopper les compétences sur notre territoire.

Le musée accompagne pleinement cette dynamique. L’exposition visait justement à montrer comment ce savoir-faire renaît, grâce aux avancées scientifiques, mais aussi grâce aux entreprises venues présenter leurs procédés ici, au musée. Pour nous, il est naturel et même essentiel de donner la parole à ces acteurs industriels. Car tout part de là : extraire, transformer, maîtriser la matière. Prenons l’exemple des cristaux de rubis utilisés pour les lasers rouges. Leur performance dépend de la concentration très précise de chrome. Obtenir ces propriétés nécessite un contrôle minutieux des impuretés. Ce sont ces subtilités que nous avons souhaité rendre visibles et compréhensibles, à la fois pour les étudiants, les professionnels et le grand public.

Autre exemple : notre collaboration avec la Fondation Orange autour du recyclage des téléphones portables. L’exposition montrait les minerais nécessaires à leur fabrication, avec les composants eux-mêmes démontés. Ce qui frappe, c’est leur extrême miniaturisation, et par conséquence leur très faible recyclabilité. Plus les objets sont complexes, plus leur réutilisation devient difficile. C’est exactement le type de sujet sur lequel travaillent nos étudiants. Le musée agit ici comme un trait d’union : entre les recherches menées à l’École, les réalités industrielles, et les préoccupations du grand public. Il devient un lieu de convergence entre savoir, savoir-faire et enjeux sociétaux.

Mais pour que tout cela fonctionne, il faut des moyens. Et sur ce point, le mécénat est crucial. Le musée dépend de l’École des Mines, certes, mais celle-ci reste avant tout un établissement d’enseignement et de recherche. Le musée n’est pas une priorité budgétaire.

Par ailleurs, nous ne dépendons ni du ministère de la Culture, ni de celui de l’Enseignement supérieur, mais du ministère de l’Économie et des Finances. Cela nous exclut des appels à projets culturels ou universitaires.

« En clair : nous n’avons aucun financement public dédié aux expositions temporaires ou aux acquisitions. »

Tout ce que nous entreprenons, comme l’enrichissement de la collection, les nouvelles expositions, les dispositifs pédagogiques, repose intégralement sur le mécénat. C’est lui qui nous permet d’innover, de transmettre, et de faire vivre cette collection unique, en la connectant aux enjeux contemporains.

Nous comprenons avec vos propos que les minéraux façonnent nos vies sans que nous le réalisions forcement. Qu’est-ce qui différencie un matériau exploité pour ses propriétés d’un spécimen conservé pour sa valeur scientifique ou patrimoniale ?

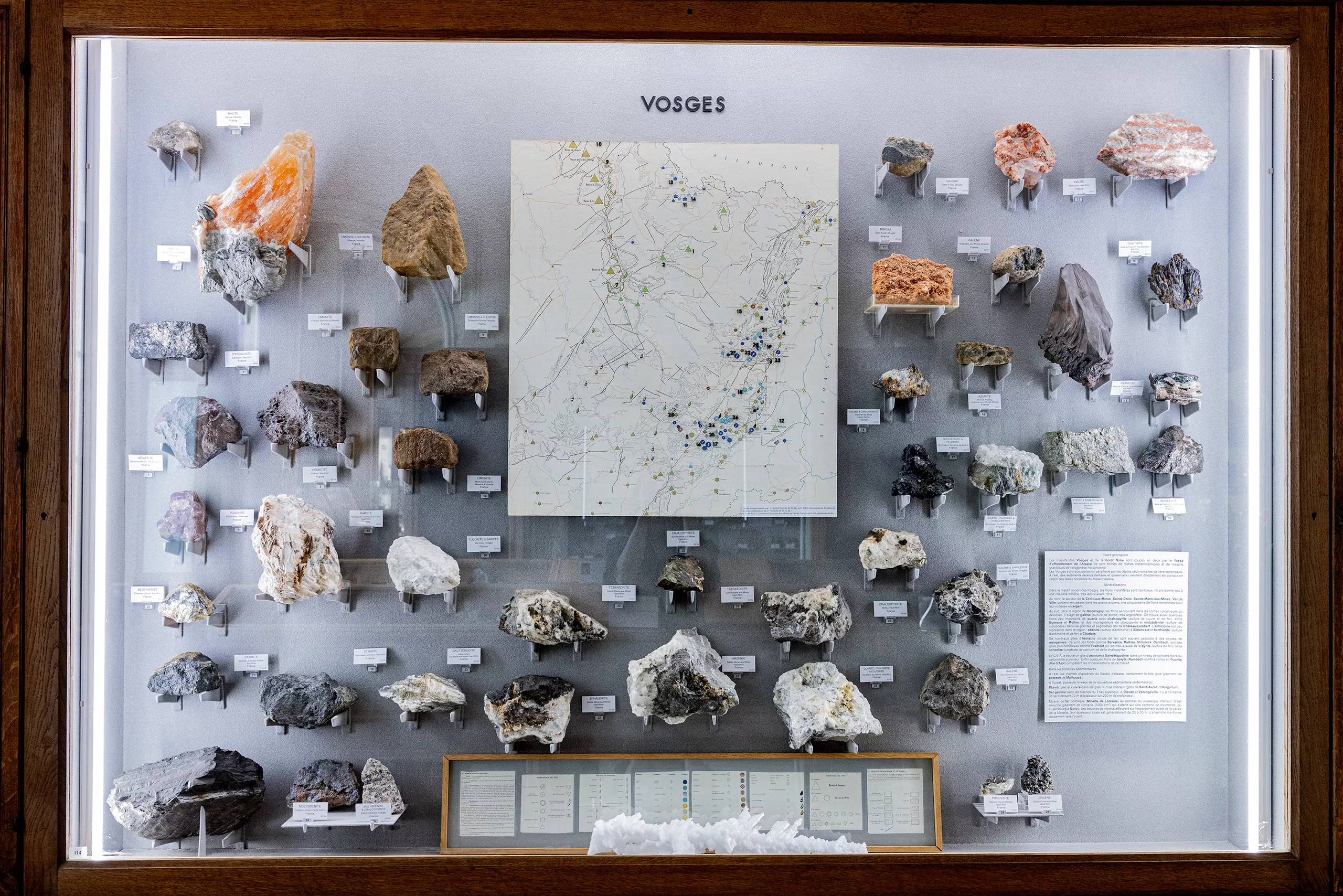

Ici, nous conservons les deux. Une partie de la collection correspond à un véritable inventaire des ressources naturelles par gisement. On y trouve des minerais, autrement dit, des roches brutes, peu spectaculaires à l’œil nu, mais contenant des éléments précieux. Cette partie représente encore environ 15 % de notre collection et également de notre exposition actuelle. Nous les montrons à travers des cartes, notamment des cartes de France, qui localisent les grands gisements : argent, or, cuivre, tungstène, terres rares, uranium…. car ce sont eux qui nourrissent l’industrie.

Dans le reste de l’exposition, le musée met en valeur la beauté minérale à travers sa systématique, avec plus de 1200 espèces présentées au public. Ce sont des pièces d’exception, mais paradoxalement, ce ne sont pas celles que l’on extrait pour l’exploitation industrielle. Dans les mines, les minéraux réellement utilisés sont souvent microscopiques, noyés dans la roche, sous forme de minerais. Leur intérêt, ce n’est pas leur apparence, mais leur composition chimique.

Le musée a lui aussi évolué dans ce sens. Autrefois, on exposait volontiers les minerais industriels. Aujourd’hui, nous faisons un autre choix : celui de mettre en lumière les merveilles naturelles. Non pas pour cacher le reste, mais parce que la beauté capte l’attention. Et c’est ce moment d’émerveillement qui ouvre la porte à la pédagogie. Derrière chaque pièce magnifique se cache une histoire de matière première, d’usages industriels, d’enjeux contemporains. C’est à partir de là que la transmission peut commencer.

Pouvez-vous illustrer par un exemple les liens entre minerai, exploitation minière, industrie et patrimoine minéralogique à préserver ?

Aujourd’hui, tout le monde a entendu parler du lithium. En 2025, entre la transition énergétique et l’essor des véhicules électriques, l’idée même de mines de lithium est bien ancrée. Mais très peu de gens sauraient dire à quoi ressemble ce métal. Si vous demandez ce qu’est l’or ou le cuivre, on vous répondra sans hésiter. Le lithium, lui, reste abstrait.

Et c’est justement là que le musée a un rôle essentiel à jouer : reconnecter le public à la matière. Expliquer, par exemple, que les éléments chimiques ne se trouvent presque jamais à l’état pur dans la nature. Ils sont le plus souvent intégrés à des minéraux. Le lithium n’échappe pas à cette règle : il n’existe pas de “lithium natif”. On le trouve dans des minéraux comme le spodumène, un silicate riche en lithium.

Le spodumène a cette double identité : il peut être exploité pour le lithium, mais il peut aussi former des cristaux spectaculaires. Lorsqu’il est rose, on l’appelle kunzite, une gemme très prisée aux États-Unis ou en Asie, mais encore largement méconnue en Europe. Ces cristaux, plats, striés, aux formes presque architecturales, sont de véritables merveilles. Ils nous permettent d’ouvrir un dialogue entre science, esthétique et enjeux contemporains.

L’exemple français va dans le même sens. En ce moment, on parle beaucoup d’un projet de mine de lithium dans l’Allier. Il s’agirait d’exploiter un granite altéré, riche en lépidolite – un mica riche en lithium, pour en faire des batteries pour nos véhicules électriques. Mais sur le terrain, il n’y a rien de spectaculaire, simplement un granite décomposé, dont la couche supérieure est déjà exploitée pour son kaolin.

Au musée, on montre à la fois le minerai porteur de tous petits cristaux de lépidolite riches en lithium : le granite altéré, mais également de larges cristaux de lépidolite d’autres localités. Ce sont ces beaux spécimens qui captent l’attention, éveillent la curiosité. Et c’est grâce à cette beauté que l’on peut faire passer des messages complexes : sur les matières premières, leurs conditions d’exploitation, leur transformation, leur rôle dans nos vies quotidiennes.

Préserver le patrimoine minéralogique, ce n’est donc pas seulement conserver des objets rares ou beaux. C’est garder une mémoire : celle des formes naturelles, des structures, des couleurs, des histoires géologiques. Et faire dialoguer cette mémoire avec les besoins et les usages d’aujourd’hui. C’est là que le musée trouve tout son sens : dans l’équilibre entre émerveillement, connaissance et réflexion sur notre rapport aux ressources.

Assiste-t-on aujourd’hui à une évolution dans la manière d’aborder, de collectionner ou de présenter la minéralogie ? Comment le musée s’adapte-t-il à ces évolutions ?

En Europe, lorsqu’on visite un musée, il s’agit très souvent d’un musée d’art. Les musées de sciences, eux, sont bien moins fréquentés, à quelques exceptions près, comme ceux spécifiquement pensés pour les enfants, à l’image de La Villette. Et lorsqu’on y entre, on remarque parfois un certain décalage : des galeries un peu figées, des mises en scène qui n’ont pas toujours été renouvelées. À côté, les musées d’art semblent souvent plus modernes, plus attractifs, plus dynamiques.

Le musée de l’École, lui, dispose d’une exposition permanente exceptionnelle, mondialement reconnue pour la richesse des espèces minérales présentées. En termes de variétés exposées, nous faisons partie des cinq plus grands musées au monde. Et cette richesse continue de croître. Mais aujourd’hui, l’enjeu ne réside plus seulement dans la qualité des pièces : il faut aussi réussir à faire revenir le public, à le surprendre, à l’engager.

C’est pourquoi nous organisons chaque année une à deux expositions temporaires. Ce sont des occasions de proposer une nouvelle lecture du musée, d’attirer des publics différents, et de construire un dialogue plus large. Certaines expositions font le lien avec l’art, mais toujours en gardant les minéraux au cœur. D’autres s’appuient directement sur nos collections : nous avons près de 100 000 échantillons, dont seulement 5 000 sont visibles. Cela nous offre un potentiel immense.

Et dans un musée à taille humaine, nous avons cette liberté rare de suivre nos intuitions, nos envies. C’est un vrai luxe. Nous pouvons créer des expositions qui nous tiennent à cœur, qui nous amusent aussi, parfois. Récemment, nous avons imaginé une exposition autour du jeu vidéo Minecraft, extrêmement populaire auprès des jeunes. L’idée : “dépixeliser” cet univers numérique en le reconnectant au réel. Passer des blocs virtuels que l’on extrait dans le jeu aux véritables minéraux, tangibles. Le résultat a été très bien accueilli, on voit même de jeunes visiteurs venus avec leur t-shirt Minecraft favori pour découvrir l’exposition ! Cette petite exposition s’articulait autour d’une douzaine de vitrines installées dans l’espace central du musée, et des appels à d’autres échantillons dans le reste de la galerie.

Derrière ce type d’initiative, il y a aussi l’envie de faire entrer en France certaines dynamiques que j’ai pu observer aux États-Unis. Là-bas, les musées d’Histoire Naturelle sont pensés comme des lieux de savoir vivant. On y parle bien sûr de l’histoire de la Terre, mais aussi de climat, de ressources, de géopolitique, d’économie… On y va en famille, quel que soit l’âge, parce que ces sujets nous concernent tous.

Et l’École des Mines de Paris est, à mon sens, dans une position unique pour porter ce message. Ici, nous faisons le lien direct entre la matière première et l’industrie, entre la nature brute et le monde manufacturé. C’est donc au musée aussi de s’adapter, de proposer des clés de compréhension, d’ancrer son discours dans le présent.

Ce que nous voulons, ici, c’est faire comprendre que la minéralogie est une science vivante. Une science alignée aux grands enjeux contemporains, et donc plus pertinente que jamais.

« Trop souvent, les musées scientifiques sont restés figés dans un rôle hérité du cabinet de curiosités. »

Les musées regorgent d’histoires fascinantes. Y a-t-il une anecdote marquante que vous aimeriez partager, illustrant la richesse et la magie de ce lieu ?

Prenez notre exposition autour de Minecraft, par exemple. Pour l’occasion, nous avions sélectionné des échantillons illustrant les ressources utilisées dans le jeu. Parmi eux, un échantillon d’or natif exceptionnel, qui ne figurait pas encore dans les vitrines… tout simplement parce qu’il était dans un endroit sécurisé de l’Ecole des Mines. Ce n’était pas une simple pépite d’or, mais un échantillon rare et bien cristallisé, offert à l’École des Mines à la fin du XIXe siècle par Paul Kruger, alors président de la République sud-africaine. Jusqu’ici, très peu de personnes l’avaient vue. Et voilà qu’elle réapparaît dans une exposition consacrée à un jeu vidéo sorti plus d’un siècle plus tard. C’est ce type de contraste qui rend notre métier si passionnant.

Et ce n’est qu’un exemple. Le musée est un lieu de mémoire. Derrière chaque minéral, chaque étiquette, il y a une histoire, un nom, parfois oublié. Ce sont les conservateurs, mais aussi les visiteurs curieux, qui redécouvrent ces trésors dormants. Romain Bolzoni, notre conservateur associé, arrivé récemment, a ainsi mis en lumière plusieurs pièces remarquables qui dormaient dans les réserves -des échantillons plus rares, plus esthétiques, ou provenant de localités devenues aujourd’hui inaccessibles. Certaines n’avaient jamais été montrées au public.

Et puis, il y a les grandes redécouvertes. En 2015, à mon arrivée, le directeur du musée, Didier Nectoux, m’avait parlé de quelques pierres taillées exposées très discrètement dans une vitrine. Et il m’a glissé : « Tu sais, en réserve, on a des gemmes issues des Joyaux de la Couronne de France.» J’avoue, j’étais sceptique car l’information était restée très confidentielle. Jusqu’au jour où nous avons ouvert les tiroirs, consulté les archives, croisé les publications anciennes… et que l’évidence s’est imposée. Oui, ici, à l’École des Mines de Paris, nous possédions bien plusieurs lots historiques issus de la vente des Joyaux de la Couronne, en 1887. À cette date, tout avait été dispersé, sauf trois ensembles conservés à titre patrimonial : l’un est allé au Louvre, un autre au Muséum national d’Histoire naturelle… et le dernier à l’École.

Parmi ces pierres, on trouve des émeraudes ayant orné la couronne de sacre de Napoléon III, la dernière couronne de sacre en existence qui a été fondue peu avant la vente. Mais aussi des gemmes ayant appartenu à Marie-Louise, seconde épouse de Napoléon Ier : des « rubis du Brésil » (topazes roses) et un lot d’améthystes ayant figuré dans ses parures. Des pièces d’une valeur historique et esthétique exceptionnelle, restées invisibles pendant plus d’un siècle.

Il a fallu du temps, et surtout un mécénat privé précieux, pour les sortir de l’ombre. Exposer de telles gemmes, ce n’est pas anodin : cela implique de repenser la sécurité, de concevoir des vitrines spécifiques. Grâce à ce soutien, nous avons pu, en 2016, les présenter enfin au public et commencer à raconter leur histoire.

Si vous deviez recommander trois ouvrages ou lieux incontournables pour la minéralogie, lesquels choisiriez-vous et pourquoi ?

Difficile de ne pas commencer par la Smithsonian Institution, à Washington D.C. C’est bien plus qu’un musée : c’est un ensemble d’institutions scientifiques, gratuites et accessibles à tous, qui donnent à voir la science sous toutes ses formes. Parmi elles, le musée d’histoire naturelle abrite notamment le célèbre Hope Diamond, objet le plus visité au monde après la Joconde. Ce contraste est parlant : en Europe, l’objet le plus visité est une œuvre d’art. En Amérique, c’est un caillou ! Cela en dit long sur les différences culturelles entre la France et les États-Unis, où les musées scientifiques occupent une place centrale dans l’imaginaire collectif. Et c’est là que réside leur force : ils suscitent des vocations.

Côté lecture, je n’ai pas un ouvrage unique à recommander, tant j’en ai accumulé au fil du temps. Depuis le « System of Mineralogy » de Dana qui a été l’une de mes premières bibles étant étudiante, à des livres sur mes spécialités, tels que « The Nature of Diamonds » édité par George Harlow, ou alors des livres de découvertes tels que le « Minéralogie enchantée » qui se trouve juste derrière moi dans mon bureau, il y en a vraiment pour tous les goûts !

Mais si je devais transmettre un message, ce serait celui-ci : ne vous arrêtez pas à la simple beauté des minéraux. Aussi fascinants soient-ils visuellement, ce sont avant tout des objets scientifiques. Prenez le diamant, par exemple. Il raconte l’histoire de la Terre profonde. C’est le seul minéral qui remonte à la surface sans avoir subi de changement. L’olivine, les pyroxènes, tous les autres composants du manteau sont modifiés lors de leur ascension. Le diamant, lui, reste intact. Il se forme entre 1 et 3,5 milliards d’années, et constitue à ce titre une véritable capsule temporelle et géologique. Un témoin direct des conditions extrêmes régnant à des centaines de kilomètres sous nos pieds. Bref, vous comprendrez, le diamant est pour moi un objet scientifique fascinant !

Ce que je valorise le plus, ce sont les lieux où les démarches permettent d’aborder la minéralogie dans toute sa richesse : scientifique, bien sûr, mais aussi artistique, historique, esthétique. Dans mon bureau, il y a autant de spécimens que de photographies. Les minéraux ont cette capacité à se prêter à de multiples lectures.

Malheureusement, en France, il existe encore peu de lieux qui embrassent pleinement cette diversité d’approches. À mes yeux, ce qu’il faudrait, ce n’est pas nécessairement un musée de référence, mais des expositions capables de faire dialoguer tous ces registres, de montrer ce que les minéraux ont à nous dire, non seulement sur la nature, mais aussi sur l’humanité.

Y a-t-il une personnalité que vous aimeriez voir interviewée dans le cadre de cette série ? Et si vous pouviez lui poser une question, quelle serait-elle ?

J’ai appris récemment l’intérêt que porte Xavier Niel aux catacombes et peut-être sait-il que notre École entretient elle aussi un lien historique avec cet univers souterrain …

Il est aussi, manifestement, un grand amateur des beaux bâtiments parisiens. L’École des Mines, avec son histoire, les personnalités hors norme qui l’ont façonnée, son architecture, et son musée, fait incontestablement partie des lieux remarquables de la capitale.

Je n’ai pas de question toute prête à lui poser. Mais je vous lance un défi : organiser cette interview ici, au musée. On verra si le charme du lieu opère !

Enfin, nous avons une question un peu spéciale pour conclure cet échange. Vous avez récemment accueilli un nouveau collaborateur au sein du musée, Romain Bolzoni, qui souhaiterait vous poser la question suivante :

« Dans un monde sans contrainte de budget, de temps ou de faisabilité, quel serait ton rêve pour le musée ? À quoi ressemblerait, selon toi, le musée idéal ? Et dans le monde réel, comment puis-je t’aider à faire évoluer le musée vers cet idéal ? »

Alors, imaginons ce musée dans un monde sans limites. Nous sommes ici, à Paris, sur le campus historique de l’École des Mines. Mais l’École s’est étendue : il existe aujourd’hui d’autres sites, à Fontainebleau, Sophia Antipolis, et nouvellement depuis cette année à Versailles-Satory. Reste que ce campus parisien est un lieu à part, chargé d’histoire.

Nous sommes installés dans un ancien hôtel particulier ayant appartenu à la duchesse de Vendôme, construit au tout début du XVIIIe siècle. L’École des Mines s’y est installée au début du XIXe, et comme ce n’était pas un bâtiment conçu pour accueillir une école, de grandes rénovations ont été entreprises, notamment à partir des années 1850. C’est de cette époque que datent les magnifiques boiseries, les salles en enfilade, et l’escalier de prestige qui mène aujourd’hui au musée.

Mon rêve ? Que ce campus devienne un véritable pôle de prestige. Et qu’on redonne à ce lieu tout l’éclat qu’il mérite.

Par exemple, retrouver l’entrée originelle, celle qui monte depuis le boulevard Saint-Michel jusqu’au musée ! Aujourd’hui, on entre par une porte secondaire, presque cachée, peu engageante. À l’époque, on accédait par cet escalier monumental à une grande galerie qui menait aux « collections », incluant la bibliothèque, absolument splendide, puis au musée de minéralogie et à la collection de paléontologie.

« Tout était pensé pour impressionner. »

Dans un monde idéal, on remettrait à l’honneur cette architecture du XIXe siècle. On restituerait les volumes, les perspectives, les circulations. Et surtout, on rendrait au musée ses espaces d’origine. Aujourd’hui, il n’en occupe qu’une partie réduite. La salle des colonnes, par exemple (une pièce attenante de 100 m²) faisait autrefois partie intégrante du musée. Elle est aujourd’hui séparée par une cloison provisoire. Retrouver l’alignement des trois allées, la vue jusqu’aux fenêtres… ce serait formidable.

Autre exemple : certains de nos bureaux sont aujourd’hui installés dans les anciennes vitrines d’exposition. C’est le cas de celui de Romain ! On a dû déplacer des spécimens pour pouvoir y installer des postes de travail. Ce n’est évidemment pas une solution pérenne.

Dans ce musée idéal, il y aurait aussi un véritable laboratoire. À ce jour, nous n’avons aucun équipement d’analyse ici, à Paris. Pour une étude un peu poussée, comme de la diffraction des rayons X, de la spectrométrie, de la microscopie électronique, nous dépendons de nos partenaires à Jussieu ou au Muséum National d’Histoire Naturelle principalement (plutôt que d’aller sur notre campus de Fontainebleau). Un petit labo, même modeste, avec un appareil de fluorescence X par exemple, ce serait déjà un grand pas.

Et pourquoi pas l’ouvrir partiellement au public ? Un espace vitré où les visiteurs pourraient observer les coulisses : recollement, analyses, préparation des échantillons… Montrer que derrière les vitrines, il y a une vraie activité scientifique.

Enfin, il faudrait repenser l’équipe. Idéalement, nous aurions des médiateurs pour à la fois assurer des visites guidées, animer des ateliers pour les enfants, créer du contenu pédagogique, concevoir des livrets, peut-être même imaginer des dispositifs plus ludiques comme des escape games, par exemple. Mais surtout : des personnes pour faire vivre tout ça. Créer est une chose, animer en est une autre.

Et dans le monde réel ?

Eh bien Romain, ce que tu peux faire, c’est nous aider à porter ce projet, à aller chercher des financements, à mobiliser des entreprises ou des mécènes qui comprennent la valeur de ce lieu. Le nerf de la guerre, ce sont les fonds : ceux qui permettent d’embaucher, même pour des CDD de 2 ou 3 ans.

Faire vivre ce musée, lui redonner l’envergure qu’il mérite, c’est possible. Il faut des idées, de l’énergie… et une équipe.