Article publié le 30 juillet 2025.

Interview : HBM – Crédits photographiques : © Mineral & Gem / Stephanie Joplin / A. Certain – HBM

Avec 45 561 visiteurs et une exposition prestige saluée par tous, la 60e édition de Mineral & Gem a confirmé son statut d’événement incontournable.

Entrez dans les coulisses de ce rendez-vous hors-norme du Val d’Argent à travers le regard de Thomas Bellicam, directeur général de l’organisation et enfant de Sainte-Marie-aux-Mines.

Pour commencer, pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs et nous parler de vos liens avec Sainte-Marie-aux-Mines ?

Je m’appelle Thomas Bellicam, bientôt 33 ans. Enfant de la vallée, enfant du Val d’Argent, j’ai grandi à Sainte-Marie-aux-Mines, sans pour autant être immergé dans le monde de la minéralogie.

L’un de mes grands-pères, employé communal à la ville, exerçait plusieurs missions, dont celle d’ouvrir des chemins forestiers. En créant ces accès, il est tombé à plusieurs reprises sur d’anciennes mines. Ce n’était pas de l’exploration à proprement parler, mais son travail l’a mené à en découvrir certaines. Est-ce lui qui m’a transmis cette passion ? Je ne saurais le dire.

Mon parcours est un peu atypique, rien ne me prédestinait à devenir un jour l’organisateur de la bourse de Sainte-Marie-aux-Mines. Mais quand on grandit ici, dans le Val d’Argent, on vit un peu au rythme de Mineral & Gem. J’ai découvert la manifestation au collège, à travers la section sportive de l’UNSS. Chaque année, les élèves étaient mobilisés pour tenir une buvette dans la cour du lycée, au pied du séquoia. Les bénéfices récoltés servaient à financer les projets sportifs : participation à des compétitions, achat de matériel… Cela rendait ces activités plus accessibles.

Je ne me souviens plus de l’année exacte de ma première participation, mais mes souvenirs d’enfant, eux, sont bien là. À l’époque où les contraintes sécuritaires étaient moins strictes, le lundi suivant la bourse, alors que les exposants pliaient leurs stands, les enfants de Sainte-Marie se retrouvaient dans les allées. Ce n’était pas officiel, mais chacun espérait tomber sur des minéraux oubliés, des fragments de géodes brisées, parfois même des pièces intactes. Une véritable chasse au trésor improvisée. Chaque année, on repartait avec un petit panier rempli de quartz, d’améthystes, de morceaux de pierres.

Je me souviens aussi d’une météorite trouvée un jour, un peu plus grande qu’une pièce de deux euros. Des souvenirs comme celui-ci ont profondément marqué mon lien à la bourse, bien avant d’en comprendre toute l’ampleur.

Quel chemin vous a conduit un rôle clé dans l’organisation de Mineral & Gem ?

Après le collège, déjà très investi dans le tissu associatif local, j’ai commencé à travailler sur le site GEM, à la billetterie. Les caisses étaient sous notre responsabilité et, au fil des années, j’étais devenu un peu le référent sur l’un des points de vente. C’est ainsi qu’a débuté mon engagement bénévole dans la manifestation.

C’est à cette époque que Michel Schwab a annoncé la délocalisation de l’événement à Colmar. J’étais alors en école de photographie. Mon parcours scolaire avait d’abord suivi une voie scientifique -un bac S obtenu un peu par défaut, sur le conseil de professeurs vantant ses débouchés- mais ce n’était pas une voie choisie. La météorologie me passionnait, mais les mathématiques et les sciences n’étaient pas mon point fort. Après l’obtention du bac, je me suis réorienté vers la photographie, avec un CAP puis un bac professionnel. Ayant déjà validé les matières générales, l’emploi du temps était plus souple.

Je considérais cette délocalisation comme une perte immense pour Sainte-Marie. Lorsque Claude Abel, alors maire, a affirmé sa volonté de maintenir l’événement dans la commune, je l’ai contacté spontanément pour lui proposer mon aide. Il m’a confié plus tard avoir reçu peu d’appels à ce moment-là, et que j’avais été l’un des tout premiers à me manifester. J’ai alors pris en charge les réseaux sociaux pendant un an.

L’année suivante, première édition depuis que Mineral & Gem avait repris ses marques à Sainte-Marie, j’ai rejoint l’équipe des Gilets rouges.

Mon cursus s’achevait : bac pro obtenu, admission en BTS photo à Auguste Renoir à Paris (une des meilleures écoles du pays). Mais le projet ne m’a pas convaincu. La vie parisienne me semblait inaccessible, le coût élevé, et le quartier du 16e trop éloigné de mon environnement d’origine. Ma famille, modeste, n’était pas éligible aux bourses, et je ne me voyais pas m’installer là-bas

Dans le même temps, Claude Abel a exprimé son souhait de pérenniser la bourse à Sainte-Marie, en structurant son organisation. L’édition de relance s’était tenue dans des conditions exceptionnelles : forte mobilisation, mais structure encore fragile.

« L’objectif était clair : stabiliser et construire sur le long terme. »

Je l’ai alors recontacté en lui expliquant que l’événementiel m’avait séduit, notamment le contact humain, et que je souhaitais m’y investir davantage. Sa réponse a été simple : « D’accord, mais à condition que tu te formes. »

C’est dans ce contexte que s’est engagée ma montée en compétences. À aucun moment je n’aurais imaginé, plus jeune, aller jusqu’à un master 2, ou même intégrer HEC Paris. Et pourtant, le chemin s’est dessiné ainsi. J’ai d’abord entamé un BTS NRC (négociation relation client). Les formations vraiment spécialisées en événementiel sont rares, souvent centralisées à Paris et plutôt généralistes.

À Sainte-Marie, nous sommes une petite structure. Nous ne sommes pas un groupe, et il faut savoir tout faire : être un vrai couteau suisse. Ma compagne, ayant suivi le même cursus, a un temps travaillé dans l’événementiel chez Orange. Là-bas, chaque domaine est segmenté, chaque mission déléguée à une équipe dédiée. Elle s’occupait uniquement de la communication, au sein d’un service de cinq ou six personnes. L’inverse exact de notre fonctionnement ici.

Il fallait donc se doter d’une approche à 360°. Claude Abel ne m’a jamais imposé d’aller jusqu’au master, mais pour assumer pleinement un poste transversal, des compétences solides étaient indispensables : techniques, commerciales, managériales.

Une licence en communication, orientée publicité, m’a permis d’acquérir une vue d’ensemble. Elle a été suivie d’un master 1 en management, gestion, économie et droit, puis d’un master 2 en marketing et gestion d’événements. C’était en 2017, si mes souvenirs sont bons.

La professionnalisation de l’événement s’est aussi accompagnée d’une évolution institutionnelle. Comment cette architecture s’est-elle développée ?

À l’époque, Mineral & Gem dépendait directement de la mairie, mais cette organisation s’appuyait sur un cadre juridique particulièrement rigide. Tous les tarifs devaient être votés. Par exemple, lorsqu’un exposant réglait en dollars et que son virement était converti en euros, des frais bancaires pouvaient générer un écart de quelques centimes. Multiplié par 300 ou 400 virements, ce type de différence devenait problématique. En régie administrative, le tarif est fixe, sans marge d’ajustement. Résultat : pour chaque variation, même d’un centime, il fallait une délibération spécifique.

Les conseils municipaux se retrouvaient donc régulièrement submergés par des points purement comptables liés à la manifestation. Même chose en 2014, lors du lancement du parc Jules-Simon : le tarif initial ayant peu convaincu, une réduction avait été appliquée. Mais là encore, chaque adaptation devait faire l’objet d’un vote, exposant par exposant. Ce fonctionnement n’était plus tenable.

C’est dans ce contexte qu’en 2015, les élus ont décidé de créer une SPL -Société Publique Locale- un outil aujourd’hui largement utilisé en France. Son fonctionnement est proche de celui d’une société privée, à la différence près que les actionnaires sont des collectivités. Dans notre cas, le conseil d’administration est composé de sept élus : quatre de Sainte-Marie-aux-Mines, trois de la Communauté de Communes du Val d’Argent.

« Ce changement de statut a permis de sécuriser durablement l’événement sur le territoire. »

Aujourd’hui, nous opérons sous contrat de délégation de service public, par lequel la ville de Sainte-Marie-aux-Mines nous confie officiellement l’organisation de Mineral & Gem. Le statut de SPL nous interdit également d’intervenir hors de notre périmètre : autrement dit, notre champ d’action est limité à la ville et à la Communauté de Communes du Val d’Argent. Cela signifie que nous ne pourrions pas déplacer la manifestation à Colmar ou ailleurs.

Avec la création de cette nouvelle structure, Claude Abel en est devenu PDG. Mais comme dans toute entité publique, il existe un âge limite pour cumuler les fonctions de président et de directeur général. En 2019, il a atteint ce seuil. Il a donc conservé la présidence, mais un nouveau directeur général devait être nommé. C’est ainsi que Jean-Patris a pris la direction de la SPL, avec pour mission d’assurer la transition jusqu’à sa retraite prévue en 2022, avant de me passer le relais.

Dans cette perspective, j’ai suivi entre 2019 et 2020 une formation à HEC Paris, axée sur le pilotage de ce type de structure. Le titre était d’ailleurs assez évocateur : « Piloter une organisation dans un environnement changeant ». Et, ironie du sort, le Covid est arrivé en plein milieu du programme. Sur le moment, c’était presque cocasse… mais cette période a surtout été particulièrement éprouvante pour nous.

Sainte-Marie-aux-Mines et le Val d’Argent ont une histoire minière pluriséculaire. Comment cet héritage a-t-il permis l’émergence de Mineral & Gem, et quels sont aujourd’hui les impacts concrets de l’événement sur le territoire ?

Mineral & Gem est né ici, à Sainte-Marie-aux-Mines, en raison d’un héritage fort. Le territoire est historiquement marqué par les mines d’argent, avec une ruée au XVIIe siècle et de nombreuses périodes d’exploitation. Sainte-Marie reste, à l’échelle française, un bassin minéralogique riche, autant sur le plan scientifique que patrimonial.

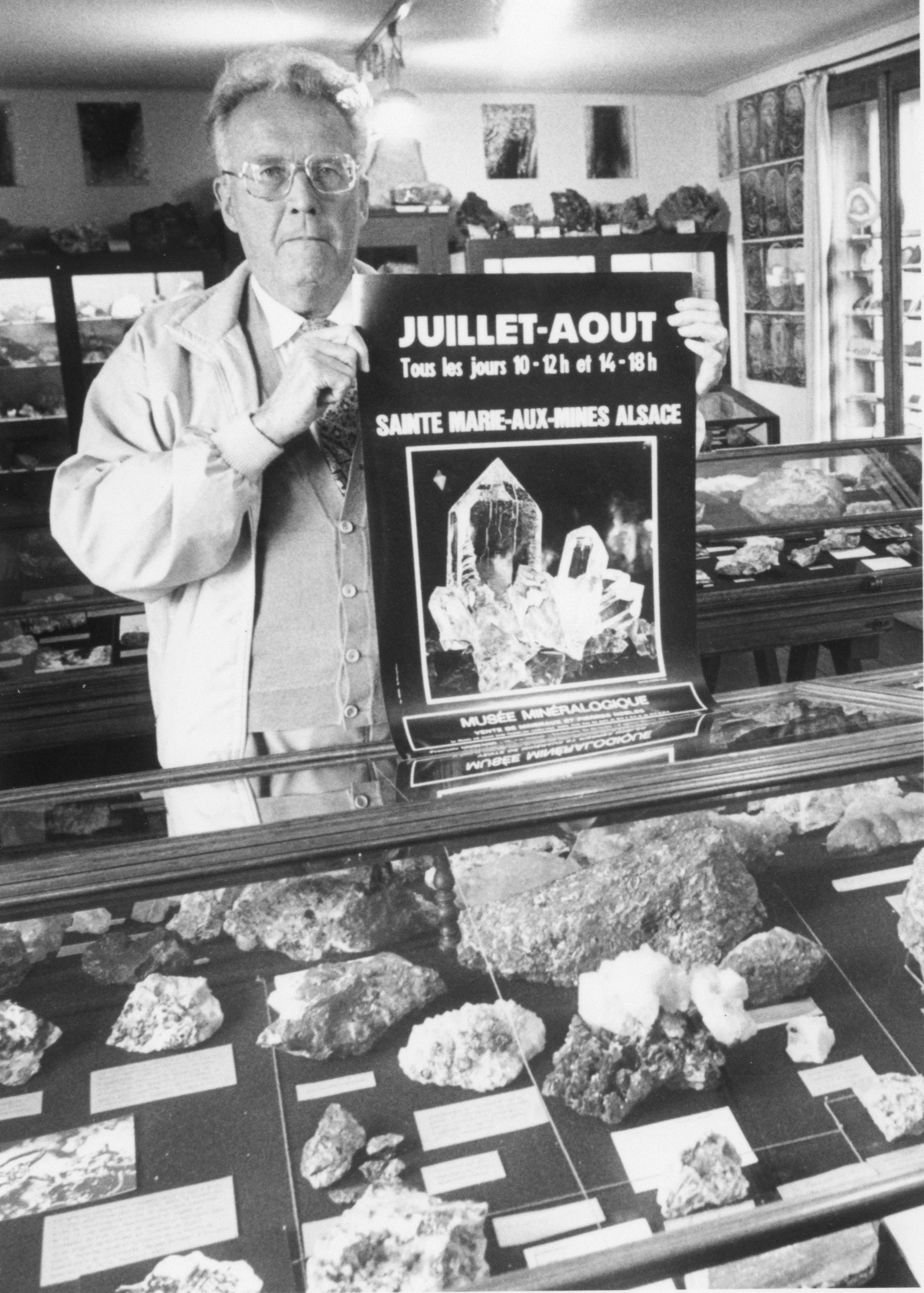

La manifestation a pris forme il y a plus de 60 ans avec François LEHMANN. Elle s’est structurée peu à peu, avant de prendre une dimension plus large grâce à Michel Schwab, qui a fortement contribué à son rayonnement national, puis international.

Ce qui fait aussi la singularité de Sainte-Marie, c’est que l’événement transforme littéralement la ville. C’est un peu un ovni, comparé à d’autres manifestations. Le centre-ville devient un village éphémère, un espace totalement réorganisé pour accueillir exposants et visiteurs. Tous les habitants ne le vivent pas toujours très bien, mais cela reste un moment unique.

Le tissu associatif, lui, en tire un vrai bénéfice. L’événement mobilise plus de 740 bénévoles et une trentaine d’associations. Chaque année, environ 40 000 euros sont reversés aux structures partenaires. Certaines gèrent les parkings, d’autres les buvettes ou la restauration. En cumulé, leur chiffre d’affaires peut dépasser les 300 000 euros, avec un taux de transformation de 50 %, soit 150 000 euros réinjectés directement dans leurs activités.

À titre personnel, je me souviens qu’enfant, je payais 10 euros ma licence de badminton pour l’année. C’est en grande partie grâce à ce soutien financier que les clubs peuvent proposer des activités à des tarifs aussi accessibles. Certaines associations repartent de l’événement avec 20 000 à 40 000 euros, ce qui est énorme pour des structures de 50 à 150 licenciés.

Pour donner un ordre de comparaison, je suis aujourd’hui président d’un club de badminton à Châtenois (Bas-Rhin). Là-bas, une manifestation comme le Slow Up, qui réunit 45 000 personnes début juin, ne rapporte que 1 200 euros à l’association. C’est dire l’écart.

Pendant le Covid, l’absence de l’événement en 2020 et 2021 a été durement ressentie par les associations, mais aussi par les artisans et restaurateurs du territoire. Mineral & Gem, combiné au Carrefour Européen du Patchwork, génère plus de 100 000 nuitées sur le territoire. Cela montre bien l’impact global sur l’économie locale.

Et comme les capacités hôtelières restent limitées dans le secteur, une partie des exposants est logée chez l’habitant. Ce lien humain crée une histoire qui se poursuit d’année en année, car le turnover des exposants est faible. Certains partagent leurs repas avec leurs hôtes, créant de vrais moments de convivialité.

Ce cadre unique, en pleine montagne, à la fois en intérieur et en extérieur, au début de l’été, donne à l’événement une atmosphère très particulière. De nombreux exposants nous disent qu’ils ont l’impression d’être en vacances. C’est un ressenti que nous cultivons.

Malgré les contraintes logistiques -éloignement des gares, des aéroports, difficultés d’accès- nous misons à fond sur cette convivialité. C’est notre réponse aux défis d’organisation, et c’est aussi ce qui fidélise les participants. Cette dimension conviviale existait déjà à l’époque de Michel Schwab, mais Claude Abel a voulu en faire un axe fort de notre stratégie. Aujourd’hui encore, on veille à préserver cet esprit.

Quels sont les principaux défis logistiques à relever pour accueillir plus de 1 000 exposants et plus de 42 000 visiteurs sur un territoire aussi contraint ?

L’événement s’étend sur une surface d’exposition de 52 000 m², à laquelle s’ajoutent 50 000 m² dédiés aux services annexes, notamment les parkings. Au total, ce sont donc près de 100 000 m² qu’il faut mobiliser chaque année. Quand on connaît Sainte-Marie hors période de bourse, on se rend bien compte à quel point cette transformation est impressionnante.

Le montage débute début juin, avec la fermeture progressive de la « zone Mineral » et de la « zone Gem ». Quatre entreprises sont mobilisées pour l’installation des 700 chapiteaux, le tout dans un délai restreint. Contrairement à un parc des expositions, ici rien n’est standardisé : les rues ne sont pas planes, il y a des trottoirs, des arbres, des lampadaires… autant d’éléments à contourner ou à démonter.

Avant l’installation des tentes, il faut désherber les rues, élaguer, déposer le mobilier urbain, poser la signalétique aérienne, sonder les réseaux pour éviter de percer des conduites de gaz, d’eau ou d’électricité. Chaque étape doit s’imbriquer parfaitement dans un calendrier très serré. Il y a aussi plus de 4 km de barrières à installer, un plan de circulation temporaire à mettre en place de nuit, et une coordination constante avec les services techniques pour transformer le centre-ville en village événementiel.

Chaque jour, depuis début mai, environ 30 personnes travaillent à cette transformation. Le démontage est plus rapide : les rues rouvrent le 4 juillet. Mais jusqu’à cette date, tout doit être minutieusement organisé. Chaque prestataire doit intervenir au bon moment. Un exemple : les modules de toilettes doivent arriver ni trop tôt, pour éviter les coûts superflus, ni trop tard, pour ne pas gêner le montage.

L’aspect électrique est tout aussi conséquent : 27 branchements temporaires sont demandés à EDF, plus de 5 kilomètres de câbles sont déployés. Il faut également près de 5 000 tables. On dispose d’un stock de 3 000, mais le reste doit être loué. Le raccordement à l’eau, la voirie, les dispositifs de sécurité : tout est coordonné au millimètre. Des plots remplacent désormais les grumes : ils sont installés dans toute la ville pour assurer la sécurité.

Il faut aussi adapter la logistique pour concilier la poursuite du montage avec la vie locale, notamment la présence des écoles. Cela implique de créer des périmètres de sécurité et de travailler avec rigueur pour éviter tout accident.

C’est sans doute la partie la plus délicate de l’organisation. Et pour que cela fonctionne, il faut de la concertation et surtout une vision globale.

« Le moindre oubli ou grain de sable peut tout déséquilibrer. »

On rencontre des imprévus chaque année. Le but, c’est d’en anticiper un maximum. Mais certains restent hors de notre radar. En 2022 par exemple, l’année de reprise post-Covid a été particulièrement éprouvante. Tous nos secteurs partenaires avaient été fragilisés : sécurité, nettoyage, montage… Autant de métiers souvent en contrats courts, peu ou pas indemnisés pendant la crise. Beaucoup se sont réorientés, et au moment de la reprise, tout a redémarré en même temps. Résultat : chaque jour apportait son lot d’incertitudes, tant sur le matériel que sur les effectifs disponibles. En interne, c’est ultra stressant, mais en externe, il ne faut pas que cela se voit.

Un exemple marquant : la veille de l’entrée des camions, un monteur de chapiteau a percé à 30 cm d’une ligne haute tension. L’impact ne s’est pas fait ressentir immédiatement, mais à 21h, on a compris qu’une phase du réseau électrique du centre-ville avait été touchée. Certaines maisons avaient du courant dans le salon, mais pas dans la cuisine.

À 22h30, Enedis a pris la décision d’envoyer un camion spécialisé. Il a fallu démonter plusieurs tentes, ouvrir la chaussée, effectuer les réparations. L’opération s’est terminée à 4h du matin. À 6h, les premiers camions arrivaient.

L’année est rythmée par deux événements majeurs. Comment votre équipe s’adapte-t-elle à ces temps forts, entre phases opérationnelles et périodes de préparation ?

Concrètement, de mi-mai jusqu’à l’ouverture, nous sommes pleinement dans l’opérationnel. C’est une période intense, où les imprévus s’accumulent et imposent souvent de réagir dans l’urgence.

L’équipe compte dix personnes, mais toutes ne sont pas mobilisées à temps plein sur Mineral & Gem toute l’année. En fonction des périodes, chacun se consacre à un événement spécifique. Lors de Mineral & Gem, tout le monde se concentre sur la bourse. Même logique pendant le Carrefour Européen du Patchwork, où chacun bascule sur cette manifestation.

Le reste du temps, les responsabilités sont réparties selon les compétences. Mireille et Anaïs, par exemple, gèrent les exposants de Mineral & Gem, tandis qu’Adeline s’occupe de ceux du Carrefour Européen du Patchwork. Orianne, responsable des expositions pour Mineral & Gem, intervient plus ponctuellement sur les autres événements, où Marion prend en charge la partie artistique.

Chaque manifestation suit un calendrier propre. Une fois Mineral & Gem terminé, il faut deux semaines pour tout démonter. L’équipe prend ensuite quelques jours de congé avant d’enchaîner avec la préparation du Carrefour Européen du Patchwork, qui reste un événement important, bien que moins lourd en logistique.

Dans la foulée, Munich arrive rapidement, avant de laisser place à une fin d’année plus calme. C’est à ce moment-là que nous pouvons prendre du recul : analyser, échanger, intégrer les retours et envisager des évolutions pour l’avenir.

Le rythme reste très irrégulier. Pour moi, il fonctionne comme un yo-yo : entre pics de tension et phases de respiration plus propices à la réflexion.

Vous avez évoqué la complexité de piloter un événement aussi vivant. Quelles sont, selon vous, les qualités humaines ou managériales indispensables pour tenir ce rôle ?

Il faut bien sûr une certaine rigueur, mais sans se figer dans une approche trop rigide. Je dirais que je suis exigeant sur les méthodes, tout en restant agile. Et surtout, j’ai aujourd’hui la chance de pouvoir m’appuyer sur une équipe solide, soudée, et véritablement fiable.

Cela dit, il faut être lucide : on ne peut pas confier la direction d’un événement comme celui-là à n’importe qui. Mineral & Gem est un système complexe, dans lequel le moindre grain de sable peut avoir des répercussions en chaîne. Quand on est en plein cœur de l’organisation, on ressent très vite ce moment où tout bascule : la machine est lancée, et il devient impossible de tout maîtriser. C’est presque palpable.

Les imprévus sont inévitables. L’enjeu, c’est de savoir les absorber. Pour ma part, j’ai appris à relativiser. Dans l’équipe, certains sont plus sensibles aux à-coups quotidiens ; ce n’est pas une faiblesse, mais cela peut rendre la gestion plus difficile. Il faut savoir hiérarchiser les urgences, prendre de la hauteur, et accepter une part d’incertitude.

Une autre qualité essentielle, c’est la vigilance. Il est difficile de prévoir d’où viendra le prochain problème. Il faut donc rester en alerte en permanence, tout en conservant une capacité à arbitrer rapidement, à proportionner. Pour cela, je compartimente beaucoup : c’est ce qui me permet de tenir.

Sur le mois de juin, je cumule jusqu’à 48 heures de communication téléphonique. Pendant la phase d’installation, je suis en contact permanent, que ce soit par téléphone ou talkie-walkie, du matin au soir. La sollicitation est constante, et il est tout simplement impossible d’être partout.

C’est pourquoi je considère que je ne suis pas indispensable à l’organisation. Même si mes collègues diraient sûrement le contraire, je me vois davantage comme un joker, un chef d’orchestre : je ne joue pas chaque partition, mais je coordonne l’ensemble.

« Mon rôle, aujourd’hui, c’est de gérer tous les flux entrants, de répondre aux sollicitations et de résoudre les problèmes qui surviennent en continu. »

Vous le disiez : chaque édition réserve son lot d’imprévus. Comment avez-vous adapté Mineral & Gem aux nouvelles contraintes et quels défis reste-t-il à surmonter aujourd’hui ?

Depuis la pandémie, les contraintes n’ont cessé d’évoluer. Chaque année, de nouvelles dispositions apparaissent. Du côté des visiteurs et des exposants, nous n’avons pas constaté de bouleversements majeurs dans les usages ou les attentes. En revanche, le changement le plus sensible concerne les riverains : leur acceptation est devenue plus difficile. Certains, non directement bénéficiaires de l’événement, en subissent les désagréments sans en percevoir les retombées. Il faut donc composer avec cette réalité.

Depuis le Covid, nous avons renforcé notre communication et notre implication auprès des habitants, notamment ceux situés dans le périmètre de la manifestation. Ce lien avec les citoyens est devenu un axe structurant de notre organisation.

L’enjeu principal reste la pérennité de l’événement. Mineral & Gem est un format atypique, en dehors des standards habituels. Cette singularité fait sa force, mais aussi sa fragilité. Il suffit de peu pour en déséquilibrer le fonctionnement. Des évolutions réglementaires – Vigipirate, normes ERP (Établissements Recevant du Public), etc. – peuvent imposer des ajustements lourds. Une jauge réduite ou des exigences accrues en matière de sécurité peuvent nous contraindre à revoir certaines zones, voire à remettre en question des formats entiers.

Sur le plan logistique, les défis sont tout aussi présents. Le tissu associatif demeure un pilier de la manifestation, mais mobiliser des bénévoles est devenu plus compliqué. En 2022, à dix jours de l’ouverture, il nous manquait encore des associations pour tenir deux points d’entrée sur la « zone Mineral ». Or sans bénévoles, certaines fonctions clés ne peuvent simplement pas être assurées.

Les prestataires ne sont pas épargnés. Certains secteurs peinent encore à recruter. En 2023, nous avons dû trouver 400 tentes en urgence. Toutes les entreprises contactées – en France, Allemagne, Espagne, Belgique – nous ont opposé un refus. Il a fallu s’adapter avec les moyens du bord.

Ce qui est acquis une année ne l’est pas forcément la suivante. Avant la crise sanitaire, le marché des tentes nous coûtait 200 000 euros. Pour le même matériel, le tarif a doublé depuis, atteignant 400 000 euros. Cette hausse, nous l’avons absorbée en réduisant nos marges. Il était inenvisageable de la répercuter intégralement sur les exposants et les visiteurs. Nous savons que venir à Sainte-Marie implique déjà une logistique contraignante, et nous tenons à préserver un équilibre. Il a fallu trouver un juste milieu.

Il faut aussi rappeler que Mineral & Gem est aujourd’hui le seul événement bénéficiaire de notre SPL. D’autres manifestations, comme le Carrefour Européen du Patchwork ou Mode & Tissus, sont structurellement déficitaires. L’équilibre global repose donc en grande partie sur la réussite de Mineral & Gem. Cette année, nous avons opéré une hausse modérée des tarifs exposants. Avec 1 000 exposants, une augmentation contenue permet déjà de dégager une petite marge. Mais la vigilance reste de mise. Rien n’est jamais définitivement acquis.

Cette année, Mineral & Gem a célèbré sa 60e édition. Quels sont les nouveaux défis que vous souhaitez relever ? Quelle vision portez-vous pour l’avenir ?

À mes yeux, l’un des enjeux essentiels pour l’avenir de Mineral & Gem est de préserver son format actuel. Nous devons notamment veiller à ce que la manifestation ne s’étire pas de manière informelle sur une période excédant sa durée officielle. C’est un équilibre délicat : on observe déjà la présence croissante d’acheteurs en amont, avant même l’ouverture au public. Un visiteur non accrédité qui souhaite accéder au site le mardi, par exemple, se voit refuser l’entrée -sauf à bénéficier d’un statut VIP ou à être invité par un exposant. Ce phénomène, s’il venait à s’accentuer, risquerait d’altérer la dynamique des journées d’ouverture.

C’est un point de vigilance constant, en particulier lorsqu’on observe des manifestations comme celle de Tucson, où l’étalement dans le temps a considérablement dilué l’intensité de la fréquentation. Cette dispersion, couplée à l’augmentation générale des coûts, fragilise l’équilibre économique. À Sainte-Marie, nous avons toujours fait le choix de préserver l’accessibilité, sans reporter mécaniquement les hausses. À l’inverse, certaines structures concurrentes ont mis en place des politiques tarifaires très agressives, qu’il s’agisse de droits d’entrée anticipée ou de prestations additionnelles.

Nous tirons également notre épingle du jeu grâce à l’environnement local. Même si certains hôtels augmentent leurs tarifs durant la manifestation, il reste possible de se loger à un prix raisonnable, que ce soit chez l’habitant ou à proximité. À titre de comparaison, notre dernier déplacement à Tucson a illustré cette dérive : pour un logement plus modeste et une durée de séjour réduite, nous avons payé près de 50 % de plus que l’année précédente.

Un autre avantage structurel, c’est la concentration géographique de l’événement. La question d’un éventuel éclatement sur plusieurs sites a été posée à plusieurs reprises, notamment lors de la pandémie. Nous avions alors mené des études pour répartir le public sur d’autres secteurs, à Sainte-Croix-aux-Mines, Lièpvre ou Rombach-le-Franc, afin de respecter les contraintes de jauge.

« Ce modèle implique une logistique beaucoup plus lourde : accès, stationnement, gardiennage, gestion technique … Et ces nouveaux sites ne peuvent être commercialisés aux mêmes conditions. »

Notre stratégie consiste donc à préserver la configuration actuelle, tout en restant attentifs à son évolution. L’un des axes sur lesquels nous devons progresser concerne la jeunesse. Depuis le Covid, les actions de médiation à destination des plus jeunes ont été suspendues, et plusieurs contraintes ont empêché leur reprise.

La rénovation de l’école Aalberg nous prive de l’utilisation de cet espace mais aussi de la cour de l’ancien Lycée Louise Weiss, tous deux utilisés autrefois pour accueillir des exposants. En compensation, nous avons relocalisé certains espaces, mais cela s’est fait au détriment du stationnement. Conséquence : le village enfants n’a pas pu être maintenu. Pourtant, la sensibilisation des publics scolaires et la vulgarisation scientifique demeurent pour nous des priorités.

Concernant le numérique, nous avons mené des réflexions, mais avons choisi de ne pas engager de virage radical dans cette direction. Le marché s’est structuré indépendamment de nous, avec des plateformes telles que Catawiki ou des réseaux sociaux dans lesquels les exposants s’organisent directement. Lors de l’édition 2024, j’ai été frappé par la présence importante de visiteurs asiatiques réalisant des lives sur certains réseaux.

C’est un positionnement assumé. Je reste convaincu que la force de Mineral & Gem réside dans l’expérience physique : voir, toucher, échanger. Ce rapport sensible aux objets et aux personnes est fondamental. Le public ne vient pas seulement pour les minéraux, mais aussi pour les rencontres, les discussions, les liens humains. Ce socle relationnel est au cœur de notre identité, et nous nous attachons à le préserver. Parallèlement, nous poursuivons nos efforts pour élever toujours davantage le niveau des expositions et c’est là une de nos priorités majeures.

Dans un monde idéal, sans contraintes budgétaires ni logistiques, à quoi ressemblerait votre Mineral & Gem rêvé ?

Dans un monde idéal, sans contraintes budgétaires, logistiques ou réglementaires, Mineral & Gem serait totalement intégré dans le paysage urbain et naturel. L’événement se fondrait dans le décor, tout en valorisant chaque lieu emblématique de la ville.

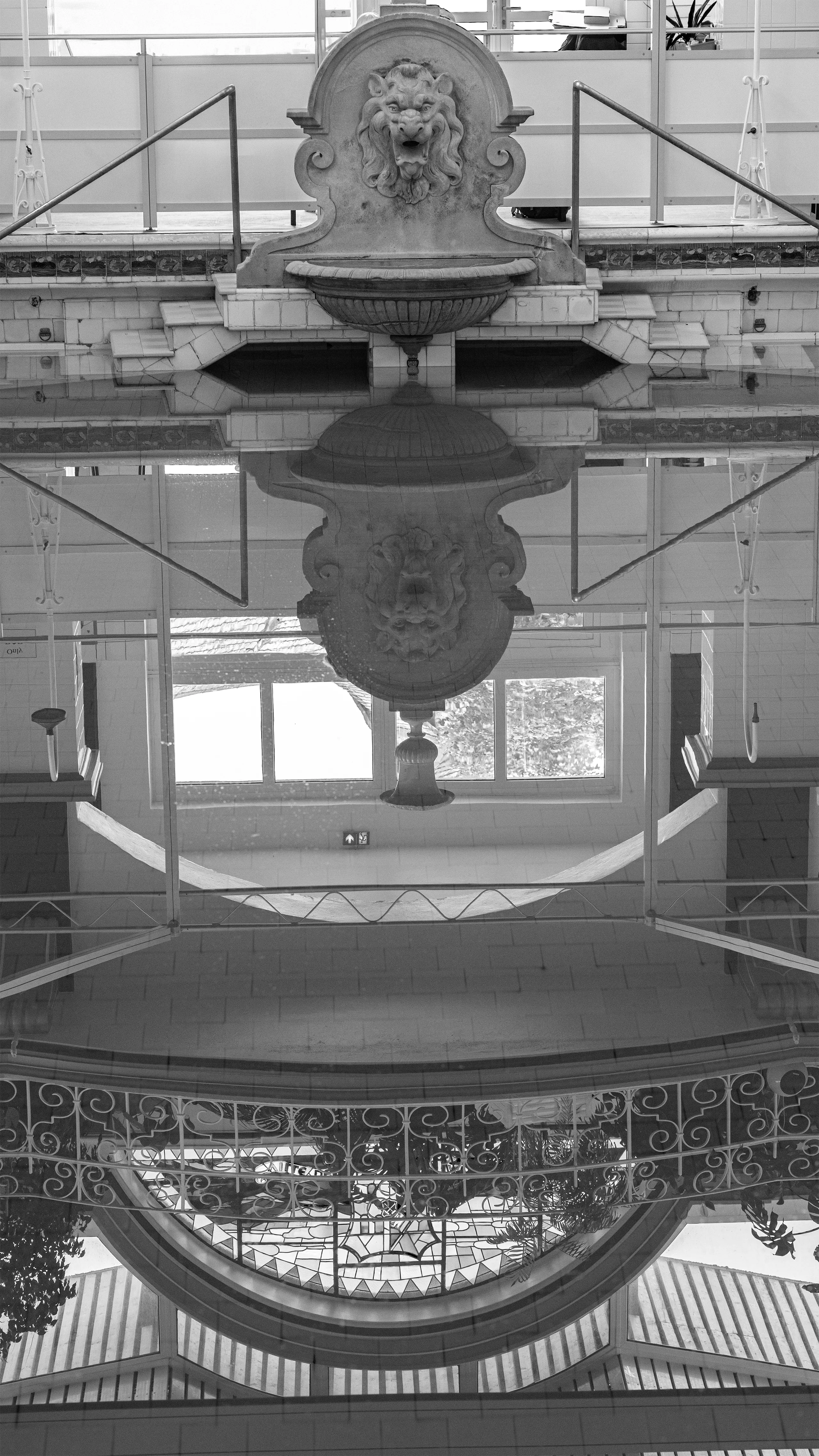

On investirait pleinement les sites les plus prestigieux, comme le théâtre, avec des exposants haut de gamme installés dans des espaces à la hauteur d’un établissement cinq étoiles. On rêverait aussi d’une mise en scène parfaitement pensée : par exemple, j’ai toujours eu en tête l’idée d’aménager la piscine avec une dalle de verre permettant de marcher sur le bassin, et d’y intégrer une scénographie spectaculaire : un grand reptile volant suspendu au plafond, par exemple. On a étudié cette possibilité, mais en l’état, ce n’est pas réalisable.

L’idée serait vraiment de répartir les exposants dans des lieux d’exception, dans un cadre harmonieux, avec des aménagements qui s’intègrent parfaitement. Et bien sûr, dans cet idéal, on maîtriserait aussi la météo : des conditions optimales, sans pluie, sans canicule, sans aléas.

Car la météo, justement, reste un paramètre que nous ne contrôlons pas, et qui peut peser lourdement sur l’organisation. Certaines années, un simple orage nous a contraints à fermer une heure plus tôt. D’autres fois, comme lors d’un épisode de vigilance canicule, les autorités ont interdit les sorties scolaires. Et, bien que cela ne soit jamais arrivé, nous devons toujours envisager la possibilité d’un événement météorologique extrême.

De la même manière, les contraintes de sécurité peuvent impacter notre dispositif. Après les attentats de Nice, par exemple, le plan Vigipirate a imposé l’implantation de plots en béton autour du parc Jules-Simon. Ce sont des ajustements lourds, mais indispensables. Dans un monde parfait, tout cela serait anticipé, absorbé, et intégré avec finesse.

Y a-t-il une personnalité que vous aimeriez voir interviewée dans le cadre de cette série ? Et si vous pouviez lui poser une question, quelle serait-elle ?

Je trouverais intéressant d’interviewer une personne encore en vie qui a donné son nom à un minéral. C’est un peu un truc d’ego, mais je me suis toujours dit que c’est Graal ultime.

Si je devais poser une question ce serait : « Qu’est-ce que ça fait, concrètement, de voir son nom devenir une référence scientifique ? » Je trouve que c’est une émotion assez unique, être littéralement inscrit dans l’histoire de la minéralogie.

Cela me fait penser à Jean-Claude Leydet. Il avait eu cette idée magnifique : une photo de famille rassemblant toutes les personnes vivantes ayant donné leur nom à une espèce minéralogique. Malheureusement, il nous a quitté, mais son initiative reste dans nos mémoires.